I. Мир человека (Вместо предисловия)

Шолоховедение - страна огромная. Есть в ней ученые, которые буквально всю свою жизнь посвятили единственно Шолохову. И каждый в результате многолетнего анализа его книг постарался вывести свою самобытную концепцию шолоховского творчества. О своем понимании "Тихого Дона" или "Поднятой целины" так или иначе высказались почти все сколько-нибудь значительные литераторы современности начиная с Горького, Ромена Роллана, Фейхтвангера, Хемингуэя.

И тем не менее наука о творчестве Шолохова все еще удивительно молода, только выходит на подступы к иным насущным, ждущим своего обстоятельного рассмотрения проблемам: стиль Шолохова, школа Шолохова в советской литературе, мировое значение Шолохова...

Это похоже на ситуацию в астрономии - пока она была слаба, небо над головой объяснялось очень просто и все в нем было расписано и разъяснено до последней видимой звездочки. Но когда на вооружении появились радиоволновые и рентгеновские щупы, возникли нейтринная, гравитационная и другие теории, только тут-то и стало понятно по-настоящему, какая это невероятно замысловатая проблема - небо над головой.

Парадокс этот по-своему универсален.

Пушкиноведению пошел второй век, каждое пушкинское слово рассмотрено в любых возможных употреблениях, прокомментировано и занесено в многотомный "Словарь языка Пушкина", а между тем многие статьи о великом поэте начинаются привычными сетованиями на слабую теоретическую разработанность тех или иных существенных проблем. И в науке, которая изучает Гомера или "Слово о полку Игореве", тоже не легче, и там еще велико поле работ...

А в шолоховедении этот парадокс "расширяющейся вселенной" по-особому нагляден, все происходит на наших глазах.

Казалось, давно ли даже такой проницательный ценитель литературы, как А. Н. Толстой, говорил о своем понимании шолоховского "Тихого Дона" как романа, который "ограничен узким кругом воззрений, чувствований и переживаний старозаветной казачьей семьи..."1 Произведение Шолохова здесь становилось одним из бесчисленных примеров в ряду тех "областнических романов" о гражданской войне, что появлялись один за другим в 30-е годы, - пестроцветные, с этнографической детальностью живописующие разлом семей, небывалые сдвиги в "старозаветном" укладе уральцев, амурцев, южан, северян...

1 (Алексей Толстой. Собр. соч. в 10-ти томах, т. X. М., 1961 с. 464)

Однако проходят всего какие-то считанные годы, и на специальной московской межвузовской научно-теоретической конференции в честь 70-летия Михаила Александровича Шолохова ее участникам предлагается ни мало ни много - 104 научные темы "по Шолохову". Сто четыре! И каких только проблем здесь нет: "Тихий Дон" в свете народно-поэтической традиции и в свете современных споров о судьбе романа; как пример эпического реализма и как закономерность мирового художественного процесса; творчество Шолохова через призму философии истории и классического наследия, в сопоставлении с Пушкиным и Гоголем, Чеховым и Львом Толстым...

Рис. 1. Миша Шолохов (справа) - ученик 1-го класса мужской гимназии. 1914 г.

И разве что одной темы уже не увидишь в этом многостраничном перечне актуальной проблематики: "Тихий Дон" как пример "областнического романа", ограниченного "узким кругом воззрений"...

Диапазон расширился неизмеримо, теперь шолоховедение становится подлинно многосложной наукой.

И тот же А. Н. Толстой в более поздние годы говорит о шолоховском романе уже как о "произведении общерусском, национальном, народном", высоко поднявшем "тему рождения нового общества в муках и трагедиях социальной борьбы"1.

1 (Алексей Толстой. Собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 547 - 548)

В примере с астрономией, на который мы ссылались, немаловажную роль играет то обстоятельство, что наука стала исследовать свой предмет в различных ракурсах и режимах - от простого оптического до гамма-лучевого и инфракрасного. Свои избирательные "светофильтры" помогают и литературоведению, - как раз об этом и свидетельствуют 104 темы, предложенные на всесоюзной конференции по Шолохову. Когда знакомое берется в особом, иной раз даже неожиданном освещении, полнее вырисовывается его подлинная многомерность, многосложность.

Хотя и об опасностях однобокости при таком подходе тоже приходится помнить постоянно. Лишь широкое сопоставление многих и разных аспектов может дать в конечном счете по-настоящему объемное и достоверное представление о большом целом.

Ракурс нашей работы - гуманистический идеал Шолохова, как он воплощается в характерах и образах, и прежде всего в раскрытии психологического. Гуманизм в его, так сказать, художественно-эстетическом обличье.

Почему же в этом случае на первый план выдвигается именно психологическое?

Конечно, в художественном произведении все - и пейзаж, и портрет, и деталь, и метафора, и диалог - так или иначе "заряжено" энергией гуманистического идеала художника. (Впрочем, как может быть заряжено и энергией антигуманистического: миру известно немало книг, в которых презрение к человеку и всему человеческому отчетливо проступает в самом слове, в поэтике и стиле автора.) Любая художественная подробность не может оставаться нейтральной в отношении того, что автор любит и что - ненавидит.

И все-таки наиболее выразительно, "материализованно" гуманистические представления выказывают себя в том, как художник подходит к раскрытию души своих героев, - в психологическом анализе. В статье "Что такое искусство?" Л. Н. Толстой, так высоко ставивший психологическое мастерство, кажется, целиком сосредоточился именно на его силе и магии, способности воздействовать на читателя, "заражать" определенными переживаниями ("нет этого заражения - и нет искусства"); однако же самый конечный итог этого искусства великий художник видит все-таки в его гуманистической "отдаче", в том, как произведение помогает людям вытеснять "чувства низшие, менее добрые и менее нужные для блага людей более добрыми, более нужными для этого блага"1.

1 (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 30. М., 1951, с. 152)

Произведения, подобные "Тихому Дону" или "Поднятой целине", это всегда мир человека. И душа человеческая для Шолохова - подлинно мир, большой и в своей целостности неповторимый, и само окружающее, все, что происходит в истории, на планете, - это тоже мир человека, земля людей, где по-настоящему существенным для нас становится то, что преломилось сквозь человеческое чувство, осмыслено и пережито. Не удивительно, что сокровенно-личностное своих героев Шолохов стремится измерить в масштабах, взятых для явлений всемирных, исторических.

Всегда в искусстве своеобразие психологического подхода к герою, избирательность художественных интересов непосредственно зависели от гуманистических представлений, как они сформировались в творчестве того или иного художника, в недрах целого художественного направления.

Если классицизм, к примеру, лелеял идеал личности гармоничной, живущей по законам здравого смысла и строгой нравственности, то и чувства своих героев художники классицизма хотели видеть под строгим контролем разума, осмысленными то ли как определенная "добродетель", то ли как "порок". В романтизме же психологические интересы авторов сосредоточивались прежде всего на страстях сильных и раскованных, вызывающе противоречивых, не признающих пут "рационального".

Современное модернистское искусство всего наглядней свое отношение к человеку раскрывает именно в сфере психологического: в произведениях модернистов мы часто видим чувства разорванные, ирреалистические, кричащие о кризисе личности, катастрофической разобщенности людей. Это все на виду, что бы ни утверждал иной автор декларативно, как бы ни клялся, что хочет выразить своим творчеством истинную заботу о людях, показать, что душевный мир личности ныне в мире единственно реальная и самая дорогая ценность...

Легко понять природу того сомнения, которое однажды прорвалось у Шолохова в словах: "Гуманизм, любовь к человеку, к человечеству... Как по-разному склонны разные люди толковать это понятие, применительно к тому, какие силы человеческого общества они представляют!"1

1 (Статья "Гуманист тот, кто борется" (1966). - Михаил Шолохов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., 1969. В дальнейшем все публицистические произведения Шолохова - очерки, статьи, фельетоны - цитируются по этому тому (кроме специально оговоренных))

Что касается самого автора "Тихого Дона" и "Поднятой целины", то его эта многосложная связь между особенностями психологического подхода к герою и глобальным представлением о человеке на земле волновала неизменно, на всех этапах большого творческого пути.

"Начинался" Шолохов как раз в годы, когда нашу литературу буквально сотрясала шумная, всех захватившая дискуссия по вопросам художественного психологизма. В споре на разных этапах принимали участие ЛЕФ и "Перевал", ВАПП, ОПОЯЗ, РЕФ, РАПП, "литфронтовцы" и "напостовцы". На переломе 20 - 30-х годов со страниц литературных журналов только и слышалось: психологизм, апсихологизм, внутренний мир, подсознание, интроспекция...

Психологическое стало и камнем краеугольным, и камнем преткновения - одновременно.

Наше искусство было еще очень молодо - нервы обнажены, восприятие первозданно остро. Чутко воспринимало оно эту непосредственную связь между психологизмом и гуманистическим идеалом: как писать человека - для нее значило: как сформулировать концепцию личности в новом социалистическом обществе - это был вопрос единый и неразрывный.

"Горький заразил нас, молодых писателей, мыслью создать литературу, которая станет частью общепролетарского дела, - вспомнит потом о тех отшумевших годах Михаил Александрович Шолохов. - И мы самозабвенно, до жестоких споров между собой, искали новые пути в литературе, новые формы, способные выразить и объять наши стремления"1.

1 (Беседа с корреспондентом "Комсомольской правды" (1970). - В сб.: "Мировое значение творчества Михаила Шолохова. Материалы и исследования". М., 1976, с. 10)

Читая сегодня, с высоты нынешнего опыта нашей литературы, старые журналы, не можешь не увидеть, сколько в той дискуссии было наговорено и запальчивого, и заумного, а то и просто вздорного, в какие только схоластические дебри не уходили те или иные знатоки психологического. И все-таки главное в другом: то был большой общий поиск, большой творческий спор - не о каких-либо стилистических изысках, не о чисто "лабораторных" подробностях, но о вопросе вопросов - о герое, небывало новом для всей мировой литературы.

Каков он? Каким ему быть? И быть ли вообще?

К примеру, лефовцы, пользовавшиеся тогда большим влиянием, вообще считали, что герой как понятие искусства изжил себя, а потому и объявляли крестовый поход против всего, что связано с человеческой индивидуальностью, с психологическим в искусстве (по их терминологии, - с "психоложством" и "психопатией"). "Решительно убивать психологизм" призывали лефовские манифесты. Их статьи предостерегали: "Чем сильней психостарания пролетписателя, тем вреднее!"1 На месте отмененных в литературе "переживаний" "лефы" видели деловой репортаж, хронику и плакат, рифмованный лозунг. Все это у них называлось "литературой факта". Они презирали психологизм, а в конечном счете получалось что презирают самого человека: он был неинтересен лефовцам, мешал выстраивать "факты". (В. О. Перцов позже объяснял в своей книге: "В ЛЕФе и сидел тот самый мещанин, против которого Маяковский воевал... Они расселись за его спиной, мещане, усвоившие марксистскую фразеологию, отрицающие идеологию, искусство, чувства и прочую "сентиментальную дребедень" вместе со всякой там красотой и культурой прошлого, признающие своим богом "вещь" и "социальный заказ"..."2)

1 (Н. Чужак. Гармоническая психопатия. - "Читатель и писатель", 1927, 24 декабря)

2 (В. Перцов. Маяковский М., 1956, с. 318)

Конечно, неверно было бы судить о литературе только по декларациям литгруппировок, - живое творчество куда сложнее. Однако нельзя и вовсе не принимать деклараций в расчет.

Много интересного дал литературе "Перевал", но в иных рассуждениях его теоретиков касательно психологического тоже было немало такого, что мешало приблизиться к истине. Обличая лефовский нигилизм, литераторы из группы "Перевал" справедливо воевали против любой "схематизации человека", свою задачу видели в открытии "все новых и новых оттенков мысли и чувства"1, считали "своей единственной традицией реалистическое изображение жизни"2. А в самой творческой практике "перевальцев" эти добрые устремления, случалось, выглядели довольно однобоко: чувственный мир героя искусственно изолировался от действительности, над всем вставала идея "психокомплексов", интуитивного и сверхчувственного. К тому же подлинные образцы человековедения им виделись главным образом в прошлом, в классике, способности же молодой пролетарской литературы в этой области ставились под вопрос, психологическое противопоставлялось мировоззренческим проблемам, злобе дня.

1 ("Литературные манифесты (От символизма к Октябрю)". Сборник материалов. М., 1929, с. 276 - 277)

2 ("Читатель и писатель", 1928, 17 марта)

На словах любили психологическое в литературе и теоретики РАППа. Но странною любовью...

Внешне в их статьях все выглядело как бы даже образцово: не в пример "перевальцам", здесь не только не покушались на связи психологического с социальным, но именно на этом целиком строили свое понимание внутренней жизни героя. В любом его поступке и душевном движении писатель из РАППа должен был разглядеть классовую сущность индивида, всякую эмоцию понять как социальный акт. Чего лучше: главная теория, которую выдвинули рапповцы, называлась не как иначе, а "теорией живого человека"! Рождена она была во славу психологизма и в пику "бесчеловечности" "лефов" и конструктивистов. Теоретики РАППа звали учиться у классиков, бережно относиться к психологическому опыту прошлого, видеть душевный мир именно живого человека в развитии, в диалектике движения. И с такими-то установками умудрялись превратить тонкий психологический инструмент в увесистую дубинку, которой рапповцы стали наводить порядок в литературе, отделяя чистых от нечистых...

Рис. 2. Хата на хуторе Кружилине (б. Области Войска Донского), в которой 11 (24) мая 1905 г. родился М. А. Шолохов

А сам рапповский "живой человек" в большинстве случаев на поверку оказывался совершеннейшим муляжем - внешне выглядел как человек, но не мог ходить. И был ничуть не лучше того "железного пролетария", которого несколькими годами раньше навязывали литературе теоретики Пролеткульта. Писатели, пытавшиеся сочинять романы по рапповской установке, не столько исследовали душу современника, сколько монтировали ее из типовых деталей, - герой получал "чувства", отработанные вне его личного опыта. В подобном случае эти авторы в конце концов, как писали их оппоненты, оказывались в объятьях все той же интуитивистской эстетики фрейдистского толка, за которую сами громили иных "перевальцев" и "серапионовых братьев". (Когда одно время, уже в 50-е годы, в критике вдруг возник разговор о "дозировке чувств и качеств героя", о возможных процентах недостатков и чудачеств, это был всего лишь бедный отголосок напористой рапповской установки на "живого человека", - теории, которая, как получалось, несла в себе не только грехи сегодняшние, но и грехи завтрашние.)

Любопытная деталь: в той бурной дискуссии о новом герое литературы и его психологическом раскрытии никто из писателей так часто не упоминался, как... Лев Толстой.

Быть ли новому пролетарскому искусству реалистическим, наследовать накопленное мировым реализмом и русской классикой (Толстым и другими) прежде всего, - или же строить его по-лефовски, по-конструктивистски, по-имажинистски? Эта дилемма волновала тогда многие умы, и имя автора "Войны и мира" возникало в том споре словно само собой. Хотя, казалось бы, что было тем или иным особо дерзким теоретикам нового искусства до этого "типичного представителя дворянской литературы"! А между тем они волей-неволей Толстым то клялись, то заклинали, то проклинали...

Надо заметить, что этими теоретиками и пророками многочисленных литературных группировок тогда легко оказывались люди неожиданные, не обремененные особыми знаниями и талантом, но зато экстравагантные парадоксалисты, стремящиеся каждый на свой манер выдвинуть идею нового позадиристей, чтобы эпатировало, чтобы совершенно не походило на вчерашнее, "дворянское", отринутое навсегда... И не замечали "теоретики", что часто иные их эксцентричные новации в существе своем повторяли старые "зады", что ретроградное коренилось в самой методологии подобных "теорий": суждение о герое действительности выносилось априорно - сначала разрабатывались "нормы" его душевных качеств, потом они внедрялись в искусство для практического употребления, и сама действительность была только полем, где писатель мог подобрать себе необходимые детали и подробности - согласно теории.

Так возникали схемы "человека-дела", "человека-идеи", "человека-страсти", "человека-массы". (Эта, последняя, модель героя особенно будоражила умы на заре нового искусства, - как прямой вызов индивидуализму старого буржуазного искусства, как понимание личности - звонкой капли в океане революции: нет моего, личного, особого - есть только наше, жизнь, целиком отданная новому обществу! Человек интересен именно в той мере, в какой он воплощает это общее.)

Любая "человек-схема" стремилась упростить гуманистическую проблему, рационализировать психологический процесс, - суровая же фигура Льва Толстого напоминала о другом: о каторжных муках в раскрытии "диалектики души", о необходимости для писателя таланта и огромного жизненного опыта, о заветах так глубоко разработанного всей предшествующей литературой классического реализма: не априорно выработанная концепция личности, не "эталон" героя, назидательно воплощающий определенный нравственный или политический тезис, но личность, воссозданная в результате непосредственного изучения живой жизни, как плод кропотливого и многостороннего художнического проникновения в бытие современников, их помыслы и чувства.

Я бы сказал, что это было подлинным счастьем молодого искусства нового мира, что ему выпало "контактно" принять эстафету от великого реализма Толстого, Достоевского, Чехова...

Естественно, что для социалистического реализма, как и вообще реализма, вопрос о характере художественного психологизма, его целях и средствах, взаимоотношении со всеми другими принципами и особенностями творческого метода явился одним из первостепенных. Наиболее серьезные художники, теоретики советской литературы понимали: наше психологическое мастерство должно опираться непосредственно на живое, на действительное, что составляет новую жизнь, новый мир человека, который прошел горнило революции - самой реалистической из всех, какие только знала история, и теперь практически, нацеленно возводил социализм на земле.

Что мог стоить по сравнению с этой прекрасной реальностью любой априорный, вне жизненного опыта воображенный "человек-идеал", любая его схема, пусть и преподнесенная в блеске самой революционной фразеологии!1

1 (Скажем, вся суть споров вокруг так называемого "идеального героя", которыми ознаменовались не столь давние годы, на мой взгляд, сводилась к тому, что эта "теория", сколь ни была она новомодной, в действительности представляла собой явный рецидив именно такого схемотворчества (если не сказать: идеализма в искусстве), сама постановка вопроса не соответствовала духу советского искусства: "теория" в основе своей была нереалистической, - вот ведь в чем дело!)

...Так можно объяснить ту необыкновенную популярность, какую приобрело в дискуссии о психологизме пролетарской литературы, вообще в писательской публицистике имя Льва Толстого. В иных статьях вопрос тогда ставился с категорической непримиримостью: или с Толстым, или против Толстого!

Можно представить, как решал для себя самого эту альтернативу молодой Шолохов, в те времена только начинавший свой путь в литературе... Пройдет много лет, и он в дни 150-летнего толстовского юбилея скажет о том, что выношено в течение всей жизни: "...Больно большой. И что ни начнешь перечитывать, все близко. Ведь его перечитываешь в юности, в зрелом возрасте и в старости. И все он является в новом каком-то видении... Взять те же "Казаки"... Помню, еще в ранней юности, читая, кожей ощущал мастерство, объемность повествования, не говоря уже о предельной правдивости... Собственно, старику всем обязаны мы. До сих пор он украшает жизнь. Что было бы с литературой, с русской литературой, без этого имени. Их мало таких, как пальцев на руке..."1

1 М. Шолохов. Он украшает жизнь... - "Известия", 1978, 7 сентября

О "взаимоотношениях" Шолохова и Толстого, этих гениев двух эпох, о сложных связях "Тихого Дона" с "Войной и миром" потом будет написана целая литература, и особый ее раздел, естественно, составит тема очевидного воздействия толстовской "диалектики души" на становление и развитие шолоховского психологизма.

И не одного шолоховского...

Даже по-другому скажем: и не один только наставнический пример являла эта фигура Льва Толстого на великом перекрестке, с ней и другие соображения связывались: надо достичь Толстого, но надо и преодолевать его в себе, искать принципы психологизма нового, отвечающего этой невиданной революционной нови и небывалому состоянию души человеческой, самосознанию огромной человеческой массы, вышедшей строить социализм, переделывающей мир и себя самое в нем... Не удивительно, что одним Лев Толстой казался в области художественного психологизма самым надежным ориентиром, а другие вовсе сбрасывали его с корабля современности. Не удивительно, что психологические закономерности социалистического искусства по-своему, своеобразно и очень индивидуально, понимали Серафимович и Горький, Маяковский и Брехт, Мейерхольд и Довженко, Эренбург и Багрицкий, Назым Хикмет и Пабло Неруда...

К этому, главному, диктуемому самой революционной новью, добавлялось еще и то, что именно в 20 - 30-е годы в мировой литературе, западной и американской прежде всего, проблема художественного подхода к исследованию и отображению человеческой психики получила некое, на первый взгляд, необъяснимо гипертрофированное усложнение, резкий излом: Фрейд, Пруст, Вульф, Джойс, Кафка, Фолкнер, Хемингуэй... С одной стороны, на глазах удивительным образом расширялись и углублялись возможности старого психологического опыта, шедшего от Стендаля и Диккенса, Достоевского и Толстого, а с другой стороны, изыск приобретал порой столь самодовлеющее значение, если не сказать, извращенность, что вообще убивал начала реализма, некогда породившего психологический анализ (совсем как в случае с эмпириокритицизмом, который так пытался "подправить" материализм, что от последнего и следа не оставалось). Отголоски всего этого тоже не могли не сказаться на поисках в молодой советской литературе - пусть даже в плане взаимоотталкивания, преоборения, непосредственной временной реакции. Чуткой своей душой молодая советская литература не могла не ощутить и завтрашний натиск, непомерное усложнение связей личности с обществом - все то, что через четверть века получит название научно-технической революции. И это нельзя было сбрасывать со счетов уже тогда...

Процесс шел широкий, глобально-созидательный, копилась сила, которая должна была прорваться в молодой литературе социалистического реализма чем-то поистине необыкновенным.

"Теоретики" групповой литературы, требовавшие строгого соблюдения всех сектантских догм при изображении действительности, все яростнее завинчивали свои "теоретические гайки", а из тесных групповых литературных "выгородок" один за другим выламывались подлинно крупные художники, уходили в большую жизнь, в настоящее искусство: не ужился Пастернак в ЛЕФе, тесен стал для Андрея Платонова и Малышкина "Перевал", все дальше расходились с "вождями" РАПП'а Серафимович и Фурманов. А как улюлюкали вслед Маяковскому разъяренные "лефы"!

По существу, открывал новую страницу в искусстве художественного психологизма фурмановский "Чапаев", раньше других обратившийся к душе героя, еще небывалого в мировой литературе, к людям, поистине рожденным Октябрем (а групповая критика это произведение или не замечала вовсе, или пренебрежительно относила к очерку, к нехитрым мемуарным запискам). Новой страницей в становлении психологического искусства в литературе социалистического реализма стал фадеевский "Разгром", автор которого увидел в сибирских партизанах поистине "душ золотые россыпи" (для рапповских же критиков этот роман был всего лишь примером претворения в жизнь "теории живого человека").

Наступление социалистического реализма в его подлинном обличье грозило гибелью всем "мелкопоместным" группам и группочкам с их экстравагантными манифестами - и они боролись против талантливых книг, действительного человековедения с тем отчаянием, с каким борются за самое свое существование!

А между тем уже пришел к читателю горьковский "Клим Самгин", явивший собой удивительный пример того, как революционная эпоха могла властно заявить о себе даже сквозь психологическую призму убежденного врага нового; по-своему открывали широкие возможности, родовые черты нового психологизма "Барсуки" Леонида Леонова, "Города и годы" Конст. Федина, "Ибикус" А. Толстого, "Конармия" И. Бабеля, "Виринея" Л. Сейфуллиной, "Цемент" Ф. Гладкова, "Растратчики" В. Катаева, книги М. Зощенко, А. Платонова, М. Булгакова, К. Тренева, С. Злобина, А. Чапыгина... Вздымался "зыбкий океан тысячеголовья", сверкали "тысячи горящих глаз" революционной массы у Малышкина, Артема Веселого, Шишкова - в "Падении Дайра", "России, кровью умытой", в "Ватаге"...

Все говорило о том, что столь бурно и активно развивающееся искусство победившего пролетариата вынашивает в себе произведения, по достоинству способные стать вровень с "Войной и миром", романами Бальзака...

Такая книга не могла не появиться именно в эту пору, в этой идейно-творческой обстановке.

И она появилась. То был "Тихий Дон" Шолохова.

Правда, книге этой предстояло еще почти пятнадцать лет расти в эпопейный роман. И годам с 1928-го по 1940-й, времени "Тихого Дона", еще предстояло по-своему отразиться на писательском труде. Годы "прокорректировали" шолоховский замысел своими большими общенародными проблемами и заботами, всем тем, что волновало страну в эту эпоху наиболее интенсивного становления социализма, крутых перемен в судьбе российского крестьянства. В эпоху, когда и отдельный человек, и целый класс с одинаковой одержимостью искали свое истинное место в революционно перестраивающемся мире. В эпоху, которую, в числе других, характеризовали и те процессы, о которых в наши дни в "Истории Коммунистической партии Советского Союза" будет сказано как о "разрыве между делом и словом" в деятельности Сталина. "В его работах содержались правильные, марксистские положения о пароде как творце истории... Но на деле эти положения нарушались"1.

1 ("История Коммунистической партии Советского Союза". М., 1977, с. 440)

Все это так или иначе найдет отзвук на страницах "Тихого Дона", потребует от художника выразить свое отношение к животрепещущим проблемам времени. И все же книга эта будет велика не одним современным "подтекстом", но прежде всего именно текстом своим - глубоким рассказом о народе в огне гражданской войны, о том, как простой человек попадает на самую стремнину исторических революционных событий. Шолоховский роман словно вберет в себя многодумье литературы о переломе, который решал будущее всего человечества. Октябрь в России - на многие века нет и не будет для мирового искусства темы более важной, чем эта.

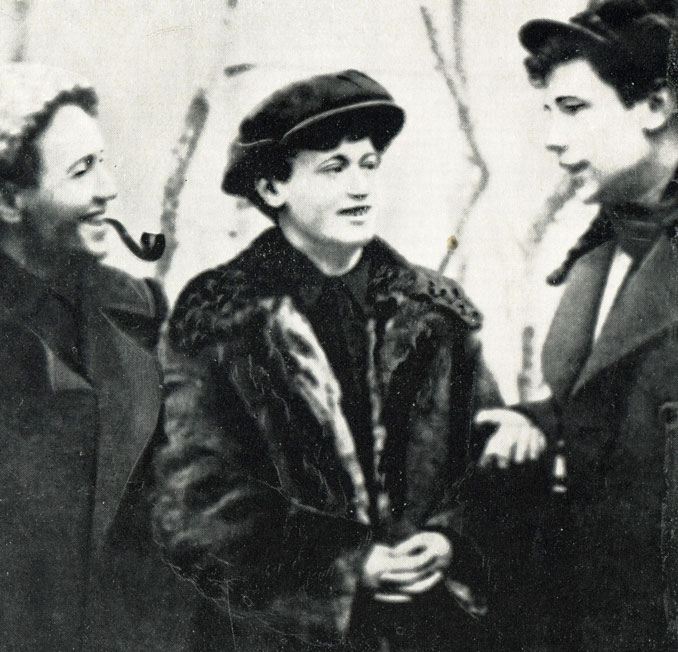

Рис. 3. Михаил Шолохов, Александр Афиногенов, Иван Молчанов - участники литературной группы 'Молодая гвардия'. Москва, 1925 г.

Все понятней становится, что прежде всего с этой темой связан беспримерный успех "Тихого Дона", секрет его художественного новаторства. Новаторства, тем более замечательного, что шолоховский роман в одинаковой мере способствовал и возвеличению эпопейного жанра, и прочному становлению в социалистической литературе принципов проникновенного художественного психологизма, обращенного к самому сокровенному в человеке. Как признание миром этой особенности прозвучат слова при вручении Шолохову Нобелевской премии: "Ваше грандиозное повествование о старом режиме, отчаянно отстаивавшем свои пошатнувшиеся позиции, и о новом режиме, так же отчаянно сражающемся за каждую пропитанную кровью пядь земли, все время ставит вопрос: кто правит миром? Оно дает и ответ: сердце. Сердце человека с его любовью и жестокостью, горем, надеждами, отчаянием, унижением и гордостью. Сердце человека, являющееся истинным полем битвы, всех побед и поражений, которые выпадают на долю нашего мира..."1

1 (Цит. по кн.: Юрий Лукин. Два портрета. А. С. Макаренко. М. А. Шолохов. М., 1975, с. 172 - 173)

Мог ли знать молодой Шолохов, отправляя рукопись в столичный журнал "Октябрь", что со временем сама судьба его книги явит целый сюжет, столь же занимательный, сколь и поучительный. Все будет в этом сюжете - и своя драма, и острые конфликты, и забавные казусы, и момент торжества справедливости.

Рассказывают, как Александр Серафимович, редактор журнала "Октябрь", только еще собиравшегося публиковать роман, показав зарубежным своим гостям, Анри Барбюсу, Беле Иллешу и Мартину Андерсену Нексе, толстенную папку с машинописной рукописью, произнес поистине пророческие слова:

- Дорогие друзья!.. Запомните название - "Тихий Дон". И имя - Михаил Шолохов... Попомните мое слово: вскоре это имя узнает вся Россия, а через два-три года и весь мир...

Все именно так и произошло.

Журнал "Октябрь" опубликовал первую книгу "Тихого Дона" в начале 1928 года, а уже в конце года имелась изданная огромными тиражами перепечатка в "Роман-газете", вышло отдельное издание в "Новинках пролетарской литературы", на публикацию откликнулись почти все ведущие газеты и журналы страны (причем "Тихий Дон", как никакая другая книга, взбудоражил читательскую массу - со своими впечатлениями выступали рабочие, библиотекари, селькоры из деревень); не прошло и двух лет с момента первой публикации, а роман уже читали в переводах немцы и французы, шведы и испанцы, чехи и голландцы, австрийцы и жители французских колоний. А потом - японцы, англичане, китайцы, поляки, американцы...

А что же та групповая критика, которая с таким пристрастием следила "за движением" в литературе, на свой сектантский аршин мерила все выходящее из печати? Уж если она кривилась от "Клима Самгина" и "Чапаева", то можно себе представить, как был встречен групповщинами "казачий роман" никому не ведомого молодого вешенца!..

Все в "Тихом Доне" раздражало тех, кому окончательно была ясна схема будущей пролетарской литературы: и сама поэтика произведения ("типичный стилистический образчик дворянской литературы", - утверждали критики-формалисты); и о дореволюционном прошлом, по мнению иных, никак нельзя было писать с такой, как у Шолохова, "симпатией" ("апология кулачества", - квалифицировали рапповцы); и в богатой истории гражданской войны незачем было брать именно смутный и горький материал вешенского восстания в тылу у Красной Армии, а уж взяв, следовало "квалифицировать" таких, как Григорий Мелехов, со всей беспощадностью... Ничего удивительного, что после всего этого в одном из сибирских издательств появилась брошюрка с поистине зловещим заголовком - "За что "Тихий Дон" понравился белогвардейцам?", а стараниями рапповцев для одной из ростовских газет была состряпана статейка, где автор "Тихого Дона" подозревался во всех смертных грехах, в том числе и плагиате, литературном воровстве...

Сегодня смешной выглядит вся эта групповая возня вокруг замечательного романа, особенно если обратить внимание на то, как непоследовательно вели себя его противники: то начисто отрицали какую-либо художественную ценность "Тихого Дона" ("рядовая областническая мемуаристика"), то вдруг заявляли, что молодому литератору из Вешенской ни за что в жизни не написать было такого потрясающего литературного шедевра!

А написать его на самом деле, по их соображениям, мог то ли критик Голоушев, друг Леонида Андреева, побывавший на Дону по командировке одного из журналов, то ли белоказачий офицер и литератор Крюков; позже выдвигались и другие предположения, столь же неожиданные, сколь и нелепые1.

1 (Не так давно группа скандинавских ученых с помощью электронно-вычислительных устройств "проверила на единое" все написанное Шолоховым, - то, что ответила беспристрастная техника, было категорической отповедью любым литературным самозванцам: и "Донские рассказы", и "Тихий Дон", и "Поднятая целина" - все написано одной рукой, в одной манере, свойственной единственному в своем роде художнику - Михаилу Александровичу Шолохову из станицы Вешенской, что в Советском Союзе...)

Говорим: нам смешна вся эта возня... Однако самому Шолохову в те годы - за его рабочим столом, над рукописью, где еще только вырисовывались окончательные своды романа,- ему было тогда не до смеха.

И сердечную боль, и недоумение явственно доносит сохранившаяся страница личного письма тех лет к Серафимовичу:

"Горячая у меня пора сейчас, кончаю третью книгу, а работе такая обстановка не способствует. У меня рука останавливается и становится до смерти нехорошо. За какое лихо на меня в третий раз ополчаются братья-писатели? Ведь это же все идет из литературных кругов"1.

1 (Р. Xигерович. Путь писателя. М., 1956, с. 301)

В связи с клеветнической заметкой в газете была создана специальная комиссия, очень авторитетная (Серафимович, Фадеев и другие), изучались факты, рукописи и черновики, - "дело" лопнуло как мыльный пузырь, та же газета вынуждена была выступить с заключением комиссии:

"Правление Северо-Кавказской ассоциации пролетарских писателей произвело подробное расследование на месте указанных в статье Н. Прокофьева фактов и заявляет, что выдвинутые против тов. Шолохова обвинения являются гнуснейшей клеветой и при расследовании ни одно из этих обвинений не подтвердилось"1.

1 (Цит. по кн.: В. В. Гура, Ф. А. Абрамов. М. А. Шолохов. Семинарий. Л., 1962, с. 176)

Факты эти, в общем, давние, как говорится, быльем поросли. И все-таки совсем из памяти их не выкинешь.

Много зная о титаническом труде писателя над рукописью, о его постоянных доделках, совершенствовании текста, зная о триумфальном шествии "Тихого Дона" по свету, о бесчисленных восторженных отзывах и о таком вот, как "дело о плагиате", тоже зная, - только и можно до конца оценить весь подвиг автора "Тихого Дона": им не просто было выношено, воплощено в совершенной форме грандиозное полотно о революции и ее людях, - молодому писателю нужны были еще и большая сила духа, мужество, чтобы в сложившейся обстановке устоять, не отступиться от своего, не опустить рук.

И думается, что совершенно правы авторы шолоховского "Семинария", иных монографий о Шолохове (Л. Якименко, В. Тура), которые сохранили как документы все эти "перлы" групповой критики, все претензии и обвинения в адрес романа и его автора.

Смысл возвращения к некоторым печальным фактам прошлого и в том, что без них не представить до конца становление одного из замечательных реалистических произведений эпохи; а еще смысл в том, что с ними яснее становится, что это за штука - групповщина в литературе, какую угрозу представляют сектантство и догматизм в судьбе конкретной живой книги, в реальной писательской судьбе, какой урон они способны нанести интересам литературы в целом.

И для нашего разговора о психологическом мастерстве здесь есть свой прок.

Принимавшие участие в споре о художественном психологизме ученые знатоки фрейдо-бергсонианства, интуитивизма и сублимации подсознательного, эти важные "мэтры психологического", нередко отказывали автору "Тихого Дона" именно в человековедческом мастерстве, нападали на его поэтику, которая-де столь несовершенна, что "Шолохов-историк всячески урезывает художника-психолога"1 и вообще шолоховский психологизм не больше как "взятое напрокат у Л. Толстого"2.

1 ("Красная газета", 1928, 29 декабря)

2 ("Читатель и писатель", 1928, 22 сентября)

Это ведь тоже критерий - куда бьют, во что целят! А в шолоховском психологизме групповщики видели именно нечто такое, от чего, по их мнению, следовало оберегать новую пролетарскую литературу всеми силами...

Понимаешь, что все это уже давняя история, пережито и теорией, и всей литературой, и тем не менее порой донельзя горько бывает читать эти критические приговоры в адрес одной из самых замечательных книг нашего времени. Можно было бы пуститься в сетования безудержные, не окажись рядом с подобными обескураживающими фактами других высказываний тех же лет, нередко на страницах тех же газет: суждения против суждений!

"Этот роман - целое событие в литературе..." (журнал "На подъеме", 1928, № 10); "Шолохов - зоркий реалист!" ("Книга и профсоюзы", 1928, № 9); "В издательстве "Московский рабочий" имеются десятки тысяч голосов, поданных за "Тихий Дон"... ("На литературном посту", 1928, № 24).

Рис. 4. Рассказ 'Смертный враг'. Иллюстрация Н. Пинкисевича

Это в связи с "Тихим Доном" восхищенно сказал тогда Алексей Максимович Горький: "Очень, анафемски, талантлива Русь"1. И Луначарский писал, что роман Шолохова "напоминает лучшие явления русской литературы всех времен"2. И старый Серафимович выступил в "Правде" с большой статьей о молодом авторе, в которой утверждал, что народился "писатель особенный, ни на кого не похожий".

1 (Впервые опубликовано: "Новый мир", 1937, № 6, с. 19)

2 (А. Луначарский. Литературный год. - "Красная панорама". Л., 1929, № 1)

Опытный мастер, он сразу почувствовал именно человековедческую силу Шолохова и словно бы в пику всяческим "мэтрам" подчеркнул в Шолохове талант глубокой психологичности: "Каждый по-своему ходит, поворачивает голову. У каждого свой смех, каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему. Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человечий строй - эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидели..."1

1 (А. Серафимович. "Тихий Дон". - "Правда", 1928, 19 апреля. Курсив мой. - В. Л.)

Этот отзыв Серафимовича теперь приводится во всех шолоховедческих работах. А то, что писали иные "ниспровергатели" романа, забылось начисто или существует лишь в порядке литературного курьеза (скажем, была даже трактовка "Тихого Дона" как романа, где "дана попытка разрешения половой проблемы в условиях новых социальных отношений"1)...

1 (Е. Ф. Никитина. Беллетристы-современники. Статьи и исследования, вып. IV. М., 1931, с. 55)

Есть своя глубокая жизненная справедливость в том, что в истории литературы, в шолоховедении - как его основа - живут отзывы о "Тихом Доне" Луначарского и Серафимовича, Горького и А. Толстого. Справедливость не просто в том, что это слово классиков, "великих стариков", а прежде всего в том, что их суждения истинны, провидчески указывают большое будущее молодого писателя, "анафемски талантливого".

И много лет спустя мы найдем в шолоховской статье о Серафимовиче по-сыновнему благодарные, от сердца идущие строки: "...Он первый поддержал меня в самом начале моей писательской деятельности, он первый сказал мне слово одобрения, слово признания"1.

1 (Статья "Писатель-большевик", 1938)

|

ПОИСК:

|

© M-A-SHOLOHOV.RU 2010-2019

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://m-a-sholohov.ru/ 'Михаил Александрович Шолохов'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://m-a-sholohov.ru/ 'Михаил Александрович Шолохов'