Время "Тихого Дона"

Вот оно и опять передо мной, "перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона". Стоит только взглянуть из окна или спуститься со склона, к которому прильнул наш казачий хутор. То зеленовато-пурпурное, подкрашенное утренней зарей; то ослепительно-синее под июльским небом; то вздыбленное низовкой, срывающей брызги с гребешков волн, или же задымленное черной бурей, когда юго-восточный суховей, "астраханец", как его называют у нас, надвинет из-за Каспия лавину песчаных туч.

Такое разное не только в разные времена дня и года, но и в разные времена твоей жизни, и все-таки то же самое, которое прошло сквозь всю твою жизнь из ранней поры ее. Из той, когда еще совсем молодой отец, учитель, запрягая в линейку лошадей, чтобы ехать в город Миллерово в окроно, как всегда полувыговаривает-полупоет из-под усов: "А из-за леса, леса копья мечей...", а мать, тоже молодая учительница, из казачек, увязывает ему в дорогу сумку с харчами. И из той. когда, отрывая в сарае на миллеровском базаре доски, мы, ребятишки, вооружались обрезами и шашками, отобранными у белобандитов, еще шаставших по буеракам Верхнего Дона. Из той. когда в Новочеркасске, где жили позднее, от бронзового Ермака глянешь вниз, а вокруг плавают полузатопленные вешними водами окрестные станицы и хутора, левады и сады и над всем этим, как живая сетка, видимо-невидимо диких гусей, уток. Из той, когда под сводами новочеркасского же политехнического института звучал перед молодыми избирателями Верховного Совета страны голос тоже совсем еще молодого, но уже прославленного на весь мир, автора "Тихого Дона" и "Поднятой целины":

"- Я родился на Дону, рос там, учился, формировался как человек и писатель и воспитывался как член нашей великой Коммунистической партии. И, будучи патриотом своей великой могущественной Родины, с гордостью говорю, что являюсь и патриотом своего родного Донского края".

И, наконец, из той грозной поры, когда от кизлярских бурунов сквозь песчано-снежную мглу, взбитую копытами казачьих коней, гусеницами танков, разрывами снарядов и авиабомб, сквозь огонь и смерть неудержимо рвался к Дону 5-й донской кавкорпус, которым командовал генерал Селиванов.

Издали же, если отлучишься от своего берега, еще ярче блистает оно, стремя Дона. И всему, что вдали от родного края может напомнить о нем, бурно радуешься: то ли это услышанное слово, выдающее донское происхождение обронившего его человека; то ли верба, которая явно из-под самой станицы Раздорской забрела в тихую воду в Подмосковье; то ли из раскрытого в ночную степь окна вагона охватит таким запахом, как будто кто-то рядом размахнул ножом надвое ажиновский арбуз.

Но, бывает, природа вознаградит и совсем неожиданным чудом, как это случилось со мной, когда, проездив весь день со своим другом по пензенской степи, выехал я на кромку обрыва, под которым открылась большая луговая пойма с вербами и стогами молодого сена. Здесь-то и увидел я это чудо природы: из-под откосов глубокого оврага выбивались двенадцать родников серебряно-чистой воды, как из двенадцати горл, и, трубя на разные голоса, тут же сливались в рокочущую речку. Голос моего друга задумчиво произнес рядом:

- Так и начинается Хопер.

- Какой Хопер?

- Тот самый, - смеясь глазами, подтвердил друг.

И потом уже все время, пока мы с ним объезжали пензенскую лесостепь, видение этих взбурливших в овраге ключей не отступало от меня, а многоголосая песня их касалась моего слуха. Сжатый совсем узкими берегами, Хопер в тех местах особенно речист. Но, мысленным взором продолжая его путь, я видел, как, раздвигая берега, промывая себе русло сквозь толщу подзола и супеси, ракушечника и чернозема, все просторнее течет он по степи и, наконец успокаиваясь, впадает в Дон, питая своими струями его стремя.

Вот тогда-то, от этих струй и потянуло меня вернуться к ранним донским рассказам Шолохова. Но, взяв их из домашней библиотеки своего друга, я тогда же, за те сорок дней, пока жил в полевом вагончике в лесхозе под Пензой, перечитал и всего Шолохова книга за книгой... И вновь, как бурным донским половодьем, подхватило и понесло меня. Успевай только наперерез течению выгребать веслом, если не хочешь, чтобы тебя сшибло грудью этого половодья. Но все же и в рокоте его я теперь ни на минуту не переставал различать те изначальные струи, из которых свивалась эта многоголосая песня.

Не раз до этого читая и перечитывая Шолохова, я все же впервые перечитал его вот так, от начала до конца, подряд, сплошняком. Начиная от ранних рассказов.

Не так ли и они вырываются в начале двадцатых годов на литературный простор из недр донской жизни. Шолохову было всего восемнадцать лет, когда он публикует свой первый рассказ, а менее чем через три года за его плечами уже были две книжки рассказов. Сегодня можно лишь посетовать на их автора за то, что он потом долго отказывался переиздавать их, считая их лишь пробами пера, и только под натиском своих редакторов и литературных друзей снял свое "вето". Но если это и были пробы, то самого чистого золота поэзии, добытые из глубин жизни. И свет, источаемый ими, был так ярок, что это сразу же и закрепило за Шолоховым лестный, по мнению литературных критиков, эпитет "самородок".

...И также вынесли они с собой из недр донского края песенный хор, слагающийся из многих, не похожих один на другой голосов. Но все-таки, чем больше в них вслушиваешься, тем больше улавливаешь, что поют они все одну и ту же песню, неслыханно новую для этого во многом загадочного казачьего края. Песню о том потрясении, которое только что пережил этот край, и о том, в каких муках и радостных слезах рождалось там то новое, что докатилось сюда с эхом октябрьского колокола. Как будто лампасом невиданной силы грозы раскололо донское небо и само стремя казачьей реки окрасилось пурпуром. Молнией этого раскола озарены рассказы Шолохова. Слезами и кровью омыты их строки.

Не только по чрезмерной строгости Шолохова к своим рассказам, но и по вине нашей литературной критики еще так мало освещена эта поистине драгоценная россыпь маленьких, но только по размерам, шедевров нашей литературы. По размерам, а не по их емкости, насыщенности мыслью и чувством и неотразимой самобытности, которая могла перелиться в их строчки лишь из жил самой жизни.

Ни за что не придумать было в рассказе "Родинка" и эту бешеную скачку восемнадцатилетнего командира красного эскадрона по следам матерого атамана белоказачьей банды, и трагический финал их поединка в степи:

"Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

- Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя перебегал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени".

Вчитаемся, вслушаемся, поглубже вдохнем в себя воздух этого осеннего дня: у каждой детали и у каждого эпитета сверхтяжелый удельный вес.

"Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает", - обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается".

И дальше, что ни слово, то капля свинца или слезы, а в масштабе целого все так сжато и так размашисто, такое полнокровие и такой отбор самого существенного, что другому автору в избытке хватило бы на роман:

"Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел, с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

- Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя!..

Чернея, крикнул:

- Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посиневший кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот..."

Пусть простит читатель столь пространное цитирование, но без него не обойтись, потому что оно сразу же приоткрывает дверь в мир поэтики Шолохова, как и сам он приоткрывал тогда этим рассказом дверь в мир литературы. Всмотримся сквозь эту дверь, какая сразу глубина жизненного опыта и таланта откроется за нею. Восемнадцать лет было автору рассказа "Родинка", когда он появился в печати, от него и ведется отсчет творческого "стажа" Шолохова.

Михаил Александрович Шолохов

Пройдет тридцать лет, и он, за плечами которого уже будут все четыре тома "Тихого Дона", первая книга "Поднятой целины", главы романа "Они сражались за Родину", одарит своих читателей еще одним, может быть, самым ослепительным из своих коротких шедевров - рассказом "Судьба человека", в котором с непревзойденной силой выразится судьба всего нашего народа в годы войны с немецким фашизмом. И отныне от "Судьбы человека" начнется отсчет того наилучшего, из чего будет слагаться художественная летопись Великой Отечественной войны. Как до этого мерой и масштабами "Тихого Дона" и "Поднятой целины" - отсчет того, что создано в нашей литературе из эпохи гражданской войны, коллективизации деревни. А одноименный фильм по рассказу Шолохова "Судьба человека" откроет и талант кинорежиссера Сергея Бондарчука, для которого естественным будет потом перейти от этого маленького шедевра Шолохова к эпопее Толстого "Война и мир", чтобы от нее, уже в наши дни, вернуться к Шолохову - к съемкам кинофильма "Они сражались за Родину".

Но вернемся и мы к тому времени, когда за плечами Шолохова еще не было ни "Судьбы человека", ни его знаменитых романов, а всего лишь выкладывалось им на суд читателей то раннее, что До этого копилось в переметных сумах его коня чоновца и продовольственного инспектора, в его молодом сердце, распахнутом навстречу горячему ветру времени... На роман хватило бы иному автору и той истории другой драматичной встречи отца с сыном, которая уместилась всего на нескольких страницах рассказа "Продкомиссар", и того запаса эпитетов, красок, подробностей взбурленного революцией донского быта, которые молодой Шолохов как бы между прочим выкладывает при этом из переметных сум своего коня. Так же, как в рассказе "Бахчевник", выложит целую трагедию все на ту же вечную и вечно новую тему отцов и детей. Тем не менее у автора "Бахчевника" ровным счетом ничего лишнего, все пригнано, слово к слову, нет, не пригнано, а само собой складывается, незаметно цепляется одно за другое и вот уже развернулось в суровую степную поэму. И кажется, запасам вчерашнего чоновца нет предела, играючи он выкладывает из них свои рассказы один круче другого: и "Двухмужнюю", и "Смертного врага", и "Жеребенка", и повесть "Путь-дороженька", и другие, но что-то непохоже, чтобы сумы его истощались. И все больше читателями донских рассказов Шолохова овладевает тревожное ощущение, что нет, это не детали, краски и подробности из жизни далекого и загадочного казачьего края выкладывает он, а просто горячие, трепещущие и кровоточащие куски самой жизни. Какая там литература, если все живое. Все, все!! Пульсирует кровь, блестят глаза, звучит живая речь, а песня, если ухватит за сердце, то уже не отпустит, омоет слезами радости и горя, окутает теплом милой и родной земли, прогремит копытным громом и целомудренно прошепчет о самом заветном. Ах, как уже в своих рассказах чуток ко всему живому, сущему Шолохов, как влюблен в отчий край, в населяющих его людей, и отзывчив сердцем. Как редкостно талантлив, бесстрашно правдив, серьезен и ироничен. Все, что выплескивается из-под его пера, так зримо, так осязаемо, вещно.

Этой своей опоэтизированной непридуманностью молодой автор донских рассказов сразу же и привлечет к себе сердце немолодого уже автора "Железного потока". Как многоопытный писатель, перешагнувший из одной литературной эпохи в другую, А. С. Серафимович сразу же уловил у молодого Шолохова эту преемственность лучших традиций русской классической литературы, а как земляк Шолохова, тоже уроженец Дона, почувствовал, что ни из какой литературы не могла быть почерпнута эта образная достоверность, а только из той же среды, из которой "вывалились" на страницы донских рассказов многоцветной толпой их герои, казаки и неказаки. Из самой стремнины донской жизни. Знающий цену народному слову, Серафимович лучше, чем кто-либо другой, смог увидеть и то, по каким стежкам это слово могло так естественно перелиться в строчки литературы. Но не меньше, если не больше, обрадовал автора "Железного потока" тот безошибочный выбор идейно-художественной позиции, с которой сразу же сумел взглянуть на явления и факты пробужденного революцией казачьего края молодой автор донских рассказов.

Он и не смог бы начать иначе, вчерашний чоновец, который потом сам скупо обронит: гонялись за бандитами и бандиты гонялись за нами; продовольственный инспектор, изымающий из кулацких ям хлеб для голодающих пролетарских центров России; рядовой солдат революции, едва ли не с тех же самых пор прижавший к груди Ленина, как и его тезка из рассказа "Нахаленок":

"- Тебе чего, малыш?

Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал:

- Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!..

Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотри на него.

Страх охватил Мишку: ну, как заскупится и не даст? Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал:

- Ты мне отдай его навовсе, а я тебе... я тебе подарю жестяную коробку хорошую и ишо отдам все как есть бабки, и... - Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: - И сапоги, какие мне батянька принес, отдам!

- А зачем тебе Ленин? - улыбаясь, спросил чужак.

"Не даст!.." - мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:

- Значит, надо!

Чужак засмеялся, достал из-под подушки голенище и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и - рысью из горницы".

И в название одного из самых первых рассказов Шолохова ворвется как из графы анкеты или автобиографии: "Продкомиссар".

Кровью набухает межа, разделившая героя этого рассказа с его родным отцом - лютым станичным богатеем:

"У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.

- Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!

- Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!

- Кто работал - сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил... К плетню не пустил... За это и на распыл пойдешь!.."

И в другом рассказе у юного пастуха Григория висит "на святом месте" маленький портрет Ленина. Тот, на кого батрачит Григорий, требует;

"- Сыми с переднего угла нехристя-то!.. Через тебя, поганца, богохульщика, стадо передохло.

Гришка побледнел слегка.

- Дома бы распоряжались... Рот-то нечего драть... Это вождь пролетариев..."

Заметим, кстати, как что-то исступленно-бесстрашное звякнет при этом в словах юного пастуха, нареченного тем именем, каким Шолохов потом наречет и своего "главного" Григория, Так же, как, к слову сказать, нечаянно перекликнутся у него два Григория. Из "Пути-дороженьки":

"Григорий во сне скрипнул зубами, поворачиваясь на другой бок, произнес печально и внятно:

- Смерть - это, братец, не фунт изюму!.."

И из "Тихого Дона":

"Григорий повернулся на бок, сказал внятно:

- На хуторе Ольшанском... - и смолк".

Помню, как, перечитывая рассказы Шолохова, нет-нет и улыбался я, встречаясь с теми подробностями и авторскими пристрастиями, которые просочились из его ранних строчек в романы. То просверкнувшая в "Коловерти" "волнами нацелованная галька", обрастая другими деталями, "перекатится" потом на первые страницы "Тихого Дона". То из "Лазоревой степи" от деда Захара, рассказывающего страшную повесть гибели своих внуков, узнаешь о старом пане Томилине; "Присватался он к моей бабе, она в горничных состояла" и о том, как отхлестал его за это Захар кнутом. А сынок этого пана "носил на носу очки золотые". И герой рассказа "Шибалково семя" говорит заведующей детским домом, сдавая ей своего дитя, прижитого с только что расстрелянной им за изменническую службу белоказакам Дарьей: "А я, как толечко разобьем фоминовскую банду, надбегу его проведать".

Сотни, тысячи писем приходят в станицу Вешенскую. 1965 г.

Но когда в рассказе "Председатель реввоенсовета республики" еще раз набредешь: "Попереди атаман ихний, Фомин по прозвищу. Залохмател весь рыжей бородой, физиономия в пыле, а сам собою зверский и глазами лупает", уже начинаешь думать не столько о верности автора полюбившимся подробностям и деталям, сколько о верности сеятеля тому брошенному в землю семени, с которого он не сведет взора, пока не вырастет из него колос. Потому что Фомин из рассказа Шолохова "Председатель реввоенсовета республики" и есть тот самый Фомин, в банду которого рукой судьбы заброшен будет Григорий Мелехов в "Тихом Доне".

И тут впервые озарит, что даже само имя Григорий приглянется - прилюбится Шолохову еще от самых ранних его страниц. От рассказов "Пастух", "Коловерть" и от повести "Путь-дороженька". Исподволь автор как будто обкатывает и пестует это имя в своем сердце. Но и не только имя. "Коммунячим ублюдком" назовет пастуха Григория кулак, прежде чем послать ему в рот пулю из своего нагана. В борьбе с белоказаками находит смерть другой Григорий, из рассказа "Коловерть". А в повести "Путь-дороженька" после удара белоказачьей шашки и третий "Григорий неуклюже присел на корточки, руками схватился за голову, рассеченную надвое, потом с хрипом упал, в горле у него заклокотала и потоком вывалилась кровь".

Как бы промелькнет по страницам раннего Шолохова отблеск того, совсем юного Григория, который еще не заблудился на дорогах сурового лихолетья.

И не вылилась кровь, а "вывалилась" - это тоже нельзя было придумать, а только самому надо было увидеть. Уже тогда Шолохову чужды будут расхожие эпитеты, проторенные литературные стежки. Все выхватывалось из окружающего, перекипало в сердце и в потоке фантазии выплескивалось на страницы рассказов.

Нет, конечно, совсем не будет потом похож на кого-нибудь из своих "тезок" шолоховский Григорий из "Тихого Дона". И все же нечто большее, чем прилюбившееся имя, как бы уже брезжит впереди автору донских рассказов. Еще издалека к чему-то примеривается, прицеливается он. Тем более что поблизости- в рассказе "Родинка" - возьмет и сверкнет Кошевой, однофамильцу которого впоследствии назначено будет сопутствовать Григорию Мелехову от начала до конца "Тихого Дона". И сопутствовать в образе такого Кошевого, который по бесповоротности своего выбора в борьбе вполне мог приходиться братом первому Кошевому, догонявшему на своем коне белобандитов в степях Дона.

Все-все - от малого до большого - на скаку в чоновском седле выхватывал Шолохов из стихии жизни, и никогда уже не иссякнуть его запасам. Это и будут его "записные книжки". Тем более что после, на протяжении всей жизни в той же самой степи и среди тех же людей, все время будут пополняться они.

Не потому ли, вслушиваясь в речь "Председателя реввоенсовета республики" из одноименного рассказа, вдруг невольно поставишь на его место молодого Макара Нагульнова из "Поднятой целины": "Давайте, товарищи, подсобим советской нашей власти и всгупим с бандой в сражение до последней капли крови, потому что она есть гидра и в корне, подлюка, подгрызает всеобчую социализму!.." Но тут же и вспомнишь, что поблизости от этого предтечи Нагульнова живет (в рассказе "Червоточина"), наливаясь злобой против "всеобчей социализмы", и Яков Алексеевич - предтеча Якова Лукича Островнова. У них и имена совпадут. Вообще, перечитывая Шолохова, замечаешь, что с однажды приглянувшимися ему именами расстается он потом неохотно. Но, может быть, и не из-за одного только имени не отпустит он уже от себя деда Пантелея из рассказа "Батраки": "Старик был набожный, "черным словом" не ругался и держал семью твердой рукой". Не захочет расстаться с Дарьей из рассказа "Шибалково семя". Как не расстанется с промелькнувшими по страницам рассказов "Обида", "Червоточина", "Лазоревая степь" именами Степан, Прохор, Аникушка. В той же "Червоточине" впервые появится: "У ворот их встретила Аксинья, Максимова жена". И вот уже в рассказе "Чужая кровь" рядом с именем Петро, которого дед Гаврила будет снаряжать на службу, продрожит, как струна: "Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми!"

Опубликован первый рассказ 'Родинка'. 1924 г.

Все контрастно в рассказах Шолохова той социальной контрастностью, которую ни за что не смог бы извлечь из окружающей жизни и борьбы тот, кто сразу же не сделал бы для себя в этой борьбе выбор. И этому все время будут сопутствовать на страницах его рассказов контрасты в природе. Уже на ранней заре творчества она окрасит струи его рассказов изумрудной зеленью донских полей и лесов, синевой неба и донской волны, серебром полыни и киноварью суглинка, вымытого из-под крутых яров, заговорит и заплещется, радостно взыграет и горько заплачет, задышит могучей грудью и окутает всеми теми ароматами, которые, кажется, только и может источать она, казачья земля. И не раз напомнит, сколько же она видела, вызвала к жизни, взрастила и опять взяла в свое вечно живое лоно вместе с потом, слезами и кровью. И вновь, перечитывая донские рассказы, зацепишься глазом за ту особенность, за которую сразу же зацепился глаз многоопытного мастера Серафимовича у молодого Шолохова: только он и умеет вот так не натужно, а естественно зачерпнуть прямо из этой волны, из зеленого разлива лугов и степей, из казачьей песни и трепещущей вокруг живой речевой стихии и перелить в строку, в литературу. Если в рассказе "Двухмужняя" сады "обневестились, зацвели цветом молочно-розовым, пьяным" и в первой книге "Тихого Дона" дед Григория Мелехова "вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского ажник кургана", а в первой книге "Поднятой целины" "просунется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца", то даже и в четвертой книге "Тихого Дона" вычитаешь, как "прячась за разлапистой вербой, Григорий видел, как широкими саженками матрос доспевал к той стороне", то увидишь, как "над Доном наволочью висел туман" или как "Серая лошадь сбилась с намета и шла уже крупной рысью, дико задрав голову, избочившись так, словно она испугалась собственной тени"... Да и как не узнать по походке все того же и раннего и позднего Шолохова, если только ему и самое природу дано так очеловечить, что и в рассказе "Червоточина" у него "по вечерам станица, любовно перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди, разметав по окраинам зеленые косы садов", и в поэтичнейшей прелюдии "Поднятой целины" грустный, чуть внятный запах вишневой коры понимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли", и в заключительных аккордах "Тихого Дона" не какой-нибудь иной, а "как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория".

Но вскоре читатель все более явственно начнет улавливать и другую перекличку, столь органичную для всей поэтики Шолохова. В рассказе "Лазоревая степь" все время, пока дед Захар повествует о той чудовищной казни, которую придумал для его внуков молодой пан Томилин, "рядом с чешуйчатой грядкой туч бродит коричневый коршун". То, о чем рассказывает дед Захар, осталось уже в прошлом, но вот: "В стороне за музгой коршун, косо распластав крылья, ударился в траву и приподнял над землей белогрудого стрепета. Перья упали снежными лохмотьями, блеск их на траве был нестерпимо резок и колюч". И теперь уже от первых страниц раннего Шолохова вплоть до последних страниц его "Тихого Дона" не отвести взор от всех его "коршунов" и "стрепетов", "черных воронов" и "белых лебедей", как бы символизирующих своим противоборством в природе то другое противоборство, в которое ввергнуты на земле люди. Как не отвести взор и от того сопоставления, которое у Шолохова от рассказов к романам, чем дальше, тем больше, будет вырастать до обобщения, созвучного в музыкальных произведениях теме мефисто.

Впервые эта тема прозвучит в рассказе "Коловерть", там, где обрываются в ночной степи две жизни: отца и сына, обреченных на смерть отцеубийцей и братоубийцей: "Ночь свалилась беззвездная, волчья. За Доном померкла лиловая степь. На бугре - за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых - ночью щенилась волчица: стонала, как женщина в родах, грызла под собой песок, кровью пропитанный, и, облизывая первого мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку - из лощины, из зарослей хвороста - два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик.

Прислушалась настороженно и в ответ короткому стонущему крику завыла волчица хрипло и надрывно". И вскоре, перечитывая "Поднятую целину", вздрогнешь: не из того ли самого логова и прокрадывается январским вечером 1930 года "серая волчица", оставляя за собой по степи "выволочки сумеречных теней", чтобы потом вернуться в свое логово, оставляя за собой уже следы крови Давыдова и Нагульнова. И снова, но уже в последней части "Тихого Дона", как будто предостережением промелькнет, что в голом зимнем лесу: "лишь волчьи выводки из года в год находят в чаще надежное убежище, днями отлеживаясь в заваленном снегом бурьяне". Не так ли в "Поднятой целине" отлеживался в боковушке у Якова Лукича Островнова и бывший есаул Половцев, выходя по ночам на свой черный промысел?

И что ни рассказ, то шедевр. Все дальше, обрастая подробностями, будет распространяться столь притягательная для критиков и читателей легенда о самородке, воссиявшем в глубине донской степи. А этот "самородок" еще в стенах богучарекой гимназии, известной на Дону своими педагогами, поражает их и своих однокашников не только своими способностями и познаниями из области отечественной истории и словесности, далеко перешагнувшими рамки учебных программ, но уже в тринадцать-четырнадцать лет выносит на их суд, читая вслух, рассказы на исторические темы и на темы казачьей жизни, как вскоре, сменив шинель гимназиста на шинель чоновца, читать будет своим товарищам - комсомольцам из самодеятельных драмкружков сочиненные им пьесы из жизни взбурленного революцией тихого Дона. Узнавая себя, смеяться и плакать будут станичные и хуторские зрители этих пьес, придуманных тем самым лобастым и глазастым Михаилом Шолоховым, которого они так хорошо знали и все же, оказалось, не знали до конца. А он, стервец, так и режет каждым словом, и каждое как будто клещами выхватил у тебя из души или же как стоял и подслушивал под окнами твоего куреня, когда ты разговаривал со своей женой, с матерью, с отцом о самом сокровенном, наболевшем. Все так и срисовывает своими глазюками, и памяти у него на десятерых хватит, особенно на старинные казачьи песни, которые он знает все чисто, какие поются на Дону.

Вышли в свет три книги 'Тихого Дона' и первая книга 'Поднятой целины'. 1938 г.

Еще и теперь встретить можно в станицах и хуторах Верхнего Дона зрителей этих спектаклей, поставленных по пьесам юного Шолохова, которые, заговори с ними о "Тихом Доне" или "Поднятой целине", обязательно похвалятся, что теперь эти его книжки всем, конечно, известны, а вот им - и только им - известно о Шолохове и кое-что другое, когда еще звали его Мишаткой и он не только сам придумывал, но и умел представить придуманное так, как будто до этого учился на артиста. Приходя в драмкружок на очередную репетицию, молодой Шолохов вынимал из-за ремня школьную тетрадку или просто сшитый ворох листков с новой сценой для пьесы, написанной им за минувшую ночь, разучивал с товарищами роли и потом опять небрежно совал тетрадку за ремень. Ни тогда, ни впоследствии никакого значения не придавал он тому, чему сегодня цены нет, ничуть не заботясь о сохранении своих рукописей и относясь к черновикам с тем насмешливым пренебрежением, какое может позволить себе только тот, у кого в запасе вечность. Гении никогда не отличались предусмотрительностью графоманов.

К счастью, хоть и с опозданием, наши литературоведы начинают теперь собирать рукописи молодого Шолохова, в том числе и стихи, да, и стихи, как, например, разыскал недавно вешенский журналист П. Е. Чукарин целую поэмку, написанную когда-то давно Шолоховым для станичных детишек, приглашенных к нему в дом на новогоднюю елку, и записанную бывшим секретарем Вешенского райкома партии П. К. Луговым. Никакого, конечно, значения Шолохов не придал тогда, как не придает и теперь, этой шутливой поэмке, афористичной образности, остроумию и сочности языка которой, кстати, позавидовал бы и автор "Мухи-цокотухи".

Не только сами авторы произведений, составляющих ныне славу советской культуры и науки, но и мы, живущие в одно время с ними, порой так нерачительны, бесхозяйственны к тому, что будет разыскиваться, собираться и расшифровываться нашими потомками по листку, по строке и букве. Но все же утешаешься надеждой, что рано или поздно будут собраны не только бесценные рукописи автора донских рассказов, "Тихого Дона", "Поднятой целины", но и тысячи его писем, записок, телеграмм, адресованных колхозникам, рабочим, учителям, агрономам, инженерам, солдатам и их вдовам, ученым и студентам, партийным работникам, людям самых разнообразных профессий и судеб, и, заняв в десятках томов свое место рядом с тысячами писем Шолохова молодым и немолодым авторам, издателям, переводчикам, отечественным и зарубежным деятелям культуры, дадут почувствовать поистине гигантский масштаб повседневной, никогда не афишируемой им работы, которая шла рядом и переплеталась с его творческой работой. Скольких он выслушал, поддержал, вызволил из беды и нужды в трудную пору жизни, скольким поклонился за их помощь другим людям, открыл дорогу в литературу, к читателям! И сколько всегда в самой маленькой записочке, в автографе на книге, в дружеской эпиграмме, в мимолетно оброненном афоризме - игры ума и живого слова, изящества и остроумия, но прежде всего - бесстрашной правды. Всегда грущу, когда подумаю, сколько так и осталось незаписанными его изустных застольных новелл, но и утешаю себя надеждой, что, может быть, рядом с ним и есть те, кто повседневно записывает, даже ведет дневник. А если нет, то какая же это будет потеря...

Но и одни только письма, рассеянные пока по многочисленным адресатам Шолохова, когда-нибудь дадут возможность воочию представить, как грандиозна та подводная часть, которая таилась под айсбергом его художественных творений.

Немало "поработал" на легенду о самородке и тот образ жизни, который сам Шолохов счел единственно возможным для себя смолоду, с первых же шагов в литературе. Как только, опубликовав рассказы и прихлебнув столичной жизни, решил бесповоротно вернуться на Дон... Образ творческого уединения для размышлений о времени и о судьбе своего народа, исключающий растрачивание драгоценного времени на всевозможную псевдолитературную возню, но ни в коем случае не отъединенность от жизни и борьбы своего народа, вступившего в новую героическую полосу своей истории. Уже смолоду поставил он перед собой: ни одного дня не пустить по ветру литературной групповщины или самолюбования славой, чтобы не опоздать увидеть и запечатлеть искания, страдания, подвиги своего народа на полях исторических сражений и творческих дерзаний. И не в такое же время он из седла чоновца был призван к перу, не для того почувствовал за спиной крылья, чтобы, сложив их, отойти куда-нибудь в сторону и терпеливо подождать, когда все уляжется, успокоится, отыграется буря революционного половодья на Дону и можно будет разжать уста.

После двух изданных в Москве книжек - "Донские рассказы" и "Лазоревая степь" - о Михаиле Шолохове заговорили уже как о самородке первой величины, при свете которого все больше начинают спадать покровы загадочности с далекого Донского края. До того в дореволюционных писаниях генерала Краснова и других авторов, щеголявших в красных лампасах, внедрялась читателям мысль о казачестве как о некой однородной сословной касте, безгранично приверженной вседержавному престолу и всевойсковой атаманской булаве. У этого же автора донских рассказов все наоборот: есть, оказывается, на Дону казаки имущие и неимущие, так же как есть богатые и бедные из иногородних крестьян. И примирения между донскими кулаками и обездоленными ими крестьянами не может быть. Классового мира нет на земле. И не откуда-нибудь пробился голос этого писателя, а из глубин той самой "казачьей цитадели", которой в ближайших и в дальних расчетах отечественной и международной контрреволюции, только что потерпевшей разгром, еще отводилась роль мины замедленного действия, подложенной под молодую Советскую власть. Там, где еще продолжали тлеть угли одной из самых жестоких битв гражданской войны раздался этот голос, бесстрашно заявивший, что в битве этой не было ни казачьего "монолита" с одной стороны, ни иногородних посягателей на казачью "свободу и землю" с другой, а было казачье и иногороднее трудовое крестьянство, которое вместе с рабочими воевало против атаманов, генералов, белоказачьих офицеров, казаков-кулаков и неказаков-кулаков за действительную свободу, провозглашенную Лениным, за землю. И голос этот сразу же со всей определенностью, с подкупающей искренностью заявил, на чьей стороне в этой битве была правда и на чьей стороне был он сам. Не какой-нибудь "казачий" или "иногородний" писатель появился на донской земле, а рабоче-крестьянский, как он сам же и заявил об этом со всей силой своего таланта.

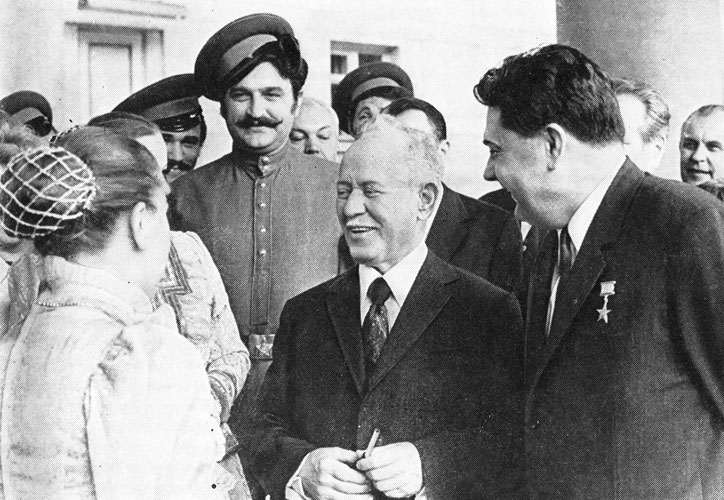

Депутат Верховного Совета СССР первого созыва. 1939 г.

И наряду с многочисленными друзьями, которых сразу приобрел себе автор донских рассказов Михаил Шолохов, у него тогда же появились и недруги. Из числа беспощадно рассеянных вихрями революции по донской - и не только по донской - земле, которые расползались по глухим "буеракам" в надежде выждать время. Уже тогда из этих буераков поползли первые слушки о новоявленном "писаке из иногородних", который вознамерился указывать казакам, как им надлежит дальше жить на Дону при Советской власти. А у самого только пара штанов и хатенка на хуторе Кружилине под соломой набекрень.

Помню, как, учительствовавший к тому времени уже в Миллерове, отец, читая матери вслух книжку "Донских рассказов", говорил ей, что "серчает" на этого Михаила Шолохова "бывшее офицерье", потому что умеет он взять их "на самую мушку". А вокруг постреливали еще остатки белоказачьих банд. А мы, миллеровские ребятишки, щеголяли с отобранными у них нашими отцами обрезами и шашками.

Еще бы не "серчали", если не где-нибудь, а здесь же, на донской земле, и взрокотали эти чистые ключи и все более мощное пение их сливалось в одну песню. И кому же они, эти струи, поют отходную с такой непримиримостью, а кого величают с такой неподкупной любовью?! Уже тогда у Шолохова появились враги. Вот и Серафимович пророчествует, что его ожидает большая будущность. Так нельзя ли и укоротить его, пока он не набрал еще силу?..

Но тогда им еще не до этого было, потому что и самим надо было зализать раны, и потомству своему, новым выводкам, дать жизни, укрывшись до поры в своих лежбищах. С тем большей яростью взметнется после над буераками их плач, когда, увидев, как взмахнет над землей на своих возмужавших крыльях "молодой орел", поймут они и то, как опоздали.

Раскатом вешнего грома над степью прозвучала первая книга "Тихого Дона".

Уже из рассказов Шолохова, если охватить их одним взглядом, слагалось многоцветное полотно жизни и борьбы на донских просторах в годы лихолетья. Иному, жаждущему в литературе только славы, хватило бы теперь до конца дней вслушиваться в шелест выпавших на его долю лавров. Высок и крепок под седлом у автора "Донских рассказов" его чоновский конь. Но Шолохов приподнимается на стременах, въезжая на курганы, под которыми захоронена казачья слава, и, заглядывая за пределы родного края, столь же своеобычно непохожего на какой-нибудь другой, сколь и неотторжимого от всей России, а спускаясь с курганов, приникает к земле, по которой еще перекатывается гул недавних сражений. За это время он и сам многое повидал и многое пригреб к своему сердцу из того, что узнал от земляков, вернувшихся с фронтов двух - империалистической и гражданской - войн, а съездив в Москву, еще и оттуда взглянул на то, что было ему так знакомо. Все дальше за пределы донской степи достает он обострившимся за это время зрением и все более дерзкий замысел овладевает им.

Уже в первых же рассказах проглянула его особая, ни на чью другую не похожая в литературе стать, и чем дальше, тем ярче будет выявляться неповторимость его природного дара. Конечно, от отца и матери унаследовал он его, но и не в последнюю очередь от неповторимости этого степного края, восходящей еще к тем временам, когда бежавшие на берега Дона крепостные в ватагах Разина и Пугачева щупали своих вчерашних господ и даже колебали сам престол. И к той, еще не отравленной дурманом сословной спеси вольнице, которая нет-нет и снова взбунтуется в жилах казачества; и к тому, более позднему, времени, когда уже просочился в эти жилы яд тонкой лести и грубого обмана.

Надежен под седлом у вчерашнего продинспектора его конь, но Шолохов еще выше привстает на стременах, чтобы подальше и поглубже зачерпнуть. Все, все вбирая в себя вместе с рассказами вернувшихся в свои станицы и хутора фронтовиков с их неистощимо образной речью и с многоголосыми донскими песнями, из которых можно было узнать их прошлое и настоящее, всю жизнь. И - потом опять на всю ночь закрываясь у себя в комнатке при свете керосиновой лампы.

Добрая шутка

Когда утром после очередной бессонной ночи он выходил с красными глазами, старшие из домашних, не без упрека, что не жалеет он дефицитного керосина, осведомлялись у него:

- Ты не иначе, как Пушкиным сделаться захотел?

Он подхватывал:

- Может быть, и так.

И по его глазам не понять было: в шутку он или серьезно.

Все больше овладевает им тот замысел, которому суждено будет разрастаться от книги к книге, все шире размывая себе русло.

Но в пору половодья, когда так разливается по степи Дон, чтобы наперерез течению переправиться через него, надо брать много выше того места, где наметил причалить.

Приступая к исполнению грандиозного замысла, Шолохов сперва хотел прямо от времени, предшествующего времени "Донских рассказов", начать, но взгляд его уже успел не только за пределы своего края, но и за границы своего времени перемахнуть, все больше захватывая поле донской - и не только донской - жизни. Он даже почти напишет первую книгу романа "Донщина", но потом, отложив ее в сторону, вернется к более ранней поре, откуда глубже просматривались и просторы будущего романа, и дороги, на которых должны будут развиваться судьбы его героев. Выше надо было брать и, переправляясь через бурное половодье, взглянуть на него не просто глазами казаков или иногородних крестьян - он давно уже понял, что не этой искусственной межой, проложенной монархоатаманской властью по донской степи, разделило на два лагеря населяющих ее людей, а той, что началась еще издалека и, продолжаясь траншеями мировой войны, превратилась в пропасть.

И здесь он будет следовать традициям своих великих предшественников, того же Толстого, который не только тропами своих кавказских и севастопольских рассказов как бы исподволь приближался к замыслу "Войны и мира", но даже и начинал роман из поры, последующей за восстанием на Сенатской площади 1825 года, но потом вдруг вернулся в 1812-1815 годы, когда на знаменах героев войны против Наполеона еще только забрезжили зори декабризма.

Еще выше надо брать, переправляясь через вздыбленные Октябрем в донских берегах волны. За это время с седла своих "казачье-иногородних" рассказов Шолохов и новую неповторимость в людях родного края открыл, и в себе самом - то, чего еще недоставало ему, чтобы увидеть, как донские волны впадают в море всей взбудораженной революцией российской жизни. И однажды наступит день, когда, отстранив от себя уже начатое, он примет твердое решение отойти во времени назад, чтобы уже оттуда вглядеться в самые дальние дали.

Время "Донских рассказов" прошло. Наступило время "Тихого Дона".

И первый космонавт сказал: 'Поехали!'

Издревле казаки так величают в песнях не только свою реку, но и весь свой привольный край. Из казачьей же песни Шолохов и название для своего романа почерпнет, как до этого почерпнуто было им из реки народной жизни все то, что так взыграло в его молодых рассказах.

Наивно было бы думать, что даже ему все так сразу и откроется от начала до конца: все извилистое русло "Тихого Дона" будет просматриваться от мелеховского до мелеховского же двора. Чтобы до конца постигнуть своих героев, ему понадобится целую жизнь с ними прожить, вместе с ними рождаясь, любя и умирая, все больше открывая их в себе, а себя в них, плача их слезами и исходя их кровью. И сколько же мгновений самого ослепительного счастья доведется ему испытать вместе с ними за те четырнадцать лет, пока будет промывать себе русло "Тихий Дон", как страшно будет закрывать самым близким и дорогим из них глаза, воскрешая в строке то, что когда-то уже выпало на их долю в жизни, поднимаясь на эшафот вместе с Подтелковым, оставаясь в горнице с Натальей в ее последний час и копая казачьей шашкой вместе с Григорием могилу Аксинье! Если бы ему дано было знать все это наперед... Нет, он все равно должен был с ними через все пройти.

Никому ни до этого, ни после не под силу будет что-нибудь хоть бы отдаленно приближающееся по художественной мощи из предреволюционной донской жизни, из времени первой мировой войны, в которую ввергнул Россию в августе 1914 года царизм, и из эпохи утверждения нового общественного строя в битвах гражданской войны. Никому не по плечу будут этот размах и драматизм, полнокровие и скульптурность в образно-поэтичном воссоздании такой массы героев из народа, из которых ни один не будет похож на другого, даже если он и промелькнет лишь однажды, как промелькнула в самом начале романа несчастная бабка Григория Мелехова, турчанка, или, позже, тот старик-железнодорожник, который бросил всего лишь одну фразу, заглянув в вагон воинского эшелона: "Милая ты моя... говядинка".

Но пока, в самом начале этого четырнадцатилетнего пути, Шолохов вновь и вновь встречается с бывшими фронтовиками на покосе, на охотничьих "засидках" и коротая с ними станичные ночи, выспрашивая и выворачивая своими цепкими глазами прямо из души все новые подробности: кто, где и в какой части служил, в каких боях участвовал, когда потерял своего односума, а когда и сам попал в госпиталь. Больше всего засиживается у одного казака, в прошлом георгиевского кавалера и довольно видного участника верхнедонского восстания, хотя и происходил он не из какой-нибудь матерой, а из самой рядовой казачьей семьи, за которой давно уже закрепилось по причине ее явно нерусской родословной прозвище: "турки". И от этого казака, чьи черты и детали военной службы литературоведы будут потом сличать с чертами и деталями жизни героя "Тихого Дона" Григория Мелехова, от ночных бесед с другими казаками, их несравненных песен, жалоб на кривые стежки судьбы и доверчиво поверяемых ему надежд, что все старые заблуждения, ошибки теперь уже остались позади, принта пора пахать землю, растить детишек, - от всего этого - опять набрасываясь на книги, хотя, казалось бы, и не осталось ни одной не прочитанной им и из той классической библиотеки, которую всю жизнь собирал его отец, и из других станичных библиотек. Не по страницам каких-нибудь третьестепенных произведений, ныне забытых, постигая тайны эстетического просвечивания горячего мрамора жизни, а по страницам "Илиады" и "Слова о полку Игореве", "Красного и Черного" и "Мадам Бовари", "Полтавы" и "Тараса Бульбы", "Героя нашего времени" и "Записок охотника", "Войны и мира" и "Степи". Позднее, на докучливый вопрос корреспондента "о литературных влияниях", ответит: "А как же? Многие на меня влияли... Вот и Чехов влиял".

Но будет у Шолохова все эти годы на столе, как и в годы "Донских рассказов", еще один автор, больше которого никто не повлияет на него в выборе самого стремени "Тихого Дона". Все, что вышло из-под пера этого автора по казачьему, по крестьянскому вопросу, перебывает за эти годы под крышей того станичного домика, откуда потом выйдет к читателям первая книга романа. Недаром лее еще и из рассказа Шолохова "Пастух", опубликованного в 1925 году, запомнилось: "Из степных буераков вой волчий, на житье негодующий...", а Дунятка от свежего бугорка земли, под которым остался лежать ее загубленный кулаками брат Григорий, "...обочь дороги шагает, в город идет, где Советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой.

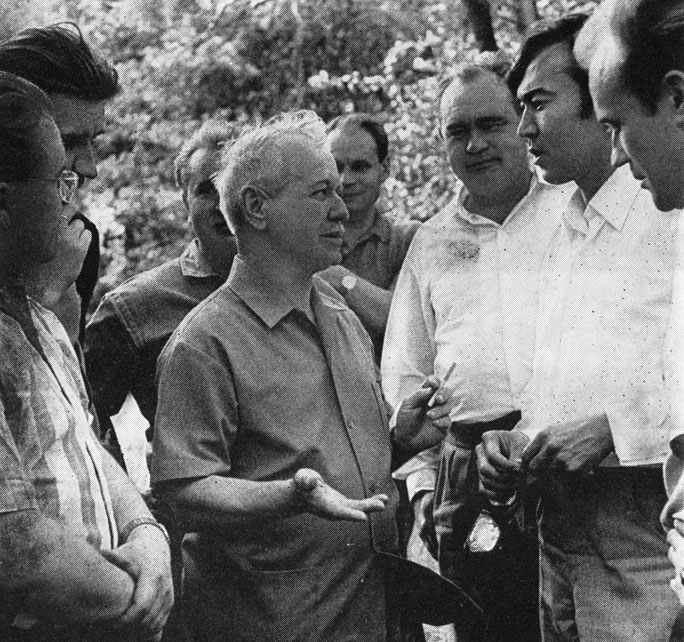

Беседа с молодыми литераторами

Так сказано в книжке Ленина".

Как позднее запомнился из второй книги "Тихого Дона" и тот разгоревшийся между казаками-фронтовиками спор, когда они, настойчиво допытываясь у большевика Бунчука: "Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, где он родился и произрастал?", все же останутся при своем мнении: "- Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю! Пугач из казаков? А Степан Разин? А Ермак Тимофеевич? То-то и оно! Все, какие беднеюшчий народ на . царей подымали, - все из казаков. А ты вот говоришь - Симбирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое..."

Но уже и в первой книге "Тихого Дона" дадут знать о себе те глубинные ключи, которые, чем дальше, тем все явственнее, будут окрашивать в лазоревый цвет его стремя. И в неопровержимых по своей достоверности картинах еще довоенного расслоения казаков и неказаков на сытых и несытых, на Коршуновых, моховых, листницких и кошевых, котляровых, валетов. И в эпизоде тягчайшего потрясения, испытанного Григорием Мелеховым после первого же совершенного им убийства на войне. И в сцене его же злобно-радостной выходки в госпитале в присутствии августейшей особы в отместку за все пережитое им и его односумами на фронте... Уже в первой книге "Тихого Дона" его автор выбредет на то лазоревое стремя, которого он отныне неуклонно будет придерживаться до конца романа.

Тюльпаны, чаще всего алые, буйно зацветающие вслед за подснежниками по донской степи, лазоревыми цветами называют казаки. Но это также и цвет любви. "Цветок мой лазоревый..." - еще и теперь говорят своим возлюбленным на Дону.

Между тем на страницах белогвардейской мемуарной литературы за рубежом к тому времени все еще не отказались от надежды представить разгром контрреволюции на Дону всего лишь как вооруженное подавление "иногородней", "лапотной" "совдепией" всей массы казачества, которое, конечно, никогда с этим смириться не сможет. Все это лишь временное поражение "единого" "сытого" казачества в борьбе с находящейся при последнем издыхании Россией "голодранцев". И в тот час генеральной схватки, который грядет, этому "сытому казачеству" еще предстоит сказать свое слово, а может быть, и сыграть решающую роль...

Такой взгляд как нельзя больше устраивал и врагов молодой Советской власти на Западе, и тех в нашей стране, над которыми - над их буераками - все гуще смыкалась "трава-старюка" - бурьян. А тут вдруг является Шолохов со своим "Тихим Доном". И зашевелится, придет в движение над их лежбищами дремучий чернобыл.

Оказывается, уже не только своих полководцев выдвигает революция из среды рабочих и крестьян, но и своих певцов. А Шолохов этот, судя по всему, и на нечто совсем грандиозное замахнулся, чуть ли не на советскую "Войну и мир". И особенно опасен он потому, что начинает подвергать переоценке то, что до него никем еще в литературе переоценке не подвергалось. Уже по первому тому "Тихого Дона" видно, откуда подкрадывается и на что берет прицел. На то, чтобы теперь уже и на литературном полотне эпического масштаба закрепить неизбежность наступления революции в стране, ввергнутой царизмом в кровавую войну в августе 1914 года. И на полотне, "списываемом" не со страниц какой-нибудь иной жизни, а со страниц казачьего края, которому, как они надеялись, еще надлежало сыграть роль русской Вандеи. Из порастающих бурьяном забвения буераков сразу же сумели распознать, откуда начинает свой облет донской земли этот "орелик", у которого, по выражению все того же Серафимовича, вдруг "расширились громадные крылья".

И они заспешат, захотят некогда упущенное наверстать. Они встретили первую книгу "Тихого Дона" с ее неотразимой по силе воздействия на читателей правдой об империалистической войне совсем так же, как в том же "Тихом Доне" - во второй книге - встречают приехавшего от партии большевиков с этой правдой на фронт Бунчука офицеры типа Листницкого, который тут же при свете ночника и строчит в спину Бунчуку свой донос.

Но успех "Тихого Дона" был так неоспоримо велик, что им понадобилось искать обходной путь. Если невозможно опровергнуть сам "Тихий Дон", то можно пока попытаться внушить неискушенному читателю, который, отвоевав на фронтах двух войн, только начинал приобщаться к культуре, что такое несравненное чудо под силу было сотворить не какому-нибудь 23-летнему "гению" с хутора Кружилина, а кому-нибудь бери повыше. А там можно будет вернуться и к "Тихому Дону", чтобы попытаться отцедить из него его лазоревый цвет. В расчете, что и "Донские рассказы" Шолохова, без которых не было бы "Тихого Дона", не все (по скудости тиражей того времени) должны были прочитать, и в литературной среде непременно ведь должен объявиться кто-нибудь из снедаемых завистью к тому, чьи книги, не успела на них высохнуть типографская краска, уже начинают ставить рядом с книгами Льва Толстого. К тому же, если и самому Толстому пришлось отбиваться от одного третьестепенного драматурга, который хотел отнять у него пьесу "Живой труп", то пусть теперь попробует отбиться этот хуторской гений...

Но тут же, устрашенные отпором читательской и литературной общественности, они круто повернули обратно, уползая под "траву-старюку". И читатель к тому времени успел уже появиться такой, которого с его классовым чутьем и с жизненным опытом невозможно было обмануть, откуда могло потянуть этим ветром, и среди советских писателей не нашлось ни одного, кто захотел бы покрасоваться в венке Сальери. В опубликованном в "Правде" письме возглавленной А. С. Серафимовичем группы писателей, хорошо знающих жизненную природу и творческую родословную "Тихого Дона", содержалось требование найти и привлечь анонимов к суду. Но сам автор "Тихого Дона" и не помышлял о том, чтобы надолго ввергнуть себя во все эти страсти. Ну и что же, ответили как следует - и довольно об этом. Еще не хватало, чтобы он стал с кем-нибудь счеты сводить, а тем более, преследовать кого-нибудь по суду. Ему и впоследствии, если приходилось с судами дело иметь, то лишь в тех случаях, когда надо было помочь оправдаться невинным людям. Да и недосуг ему было перед лицом той новой всепоглощающей страсти, которая все больше овладевала его сердцем.

Душевный разговор

Перед лицом нового замысла, ради которого он даже "Тихий Дон" на время от себя отстранит, следуя властному зову и природе своего таланта: извлеченное из жизни, тут же и возвращать в жизнь, чтобы влиять, воздействовать на нее в интересах народа.

Из Ленинграда, Москвы, Ростова и других рабочих центров страны хлынули в донские степи двадцатипятитысячники Давыдовы со словом на устах: "колхоз". Половодье коллективизации разливалось по казачьему краю, как и по всей советской земле. И ему ли в это время было заниматься чем-нибудь иным, если и в своей повседневной жизни он только этим и занимался теперь. И, не давая себе передышки, он в то самое время, когда миллионы читателей "Тихого Дона" уже затаились в нетерпеливом ожидании его финала, прямо "на марше" перебрасывается в другое седло, чередуя жаркие ночи и дни станичных и хуторских сходок, заседаний в райкоме, поездок по окрестной степи при заревах пожаров и под выстрелами кулацких обрезов с не менее жаркими днями и ночами в мезонине своего вешенского дома, когда со страниц новой рукописи, над которой склонялся он, начинали звучать те же самые сходки, заседания бюро, голоса и выстрелы, пылать пожары.

Новым раскатом грома над весенней степью прозвучит написанная на одном дыхании, по горячим следам событий первая книга "Поднятой целины", неразрывно связанная с тремя уже опубликованными книгами "Тихого Дона" не только единством стиля, поэтики и всех других особенностей, которые всегда столь отличали Шолохова, начиная от "Донских рассказов", но и единством той магистральной темы, русло которой он все шире размывал в литературе, продолжая вглядываться в природу дальнейших революционных перемен, ворвавшихся с Октябрем на просторы казачьего края. И подобно тому, как с появлением за "Донскими рассказами" трех книг "Тихого Дона" его назвали новатором за то, что он с такой неожиданной стороны открыл жизнь донского крестьянства на переломе из одной исторической эпохи в другую, теперь уже в нашей и в зарубежной критике новатором назовут его за то, что в своем новом романе о коллективизации он в художественных образах утверждал и закреплял необходимость новых революционных перемен в жизни донской, всей русской деревни. Оставаясь и в своем творческом самоусовершенствовании все тем же самобытным, ни на кого другого не похожим Шолоховым, с какой бы стороны и в каком бы новом измерении ни повернулся он к читателю вместе со своими героями. Вместе с Семеном Давыдовым, приехавшим в начале тридцатых годов к донским казакам по путевке партии, которая посылала к ним на фронт в канун двадцатых годов и Илью Бунчука. Вместе с Макаром Нагульновым, от легко воспламеняющейся гремучести которого нет-нет и повеет столь же страстной гремучестью Григория Мелехова, хотя никакого иного сходства и не будет между ними. Вместе с неподражаемым дедом Щукарем, которого читатели, чем дальше, тем все увереннее будут причислять все к тому же неунывающему роду-племени, к которому принадлежал и Прохор Зыков из "Тихого Дона". Это не помешает критикам и литературоведам поставить образ деда Щукаря из "Поднятой целины" в одну строку с образами Санчо Панса из "Дон-Кихота" и Ламме Гудзака из "Легенды об Уленшпигеле". Как, в свою очередь, теперь уже ставят в строку вслед за дедом Щукарем того же Василия Теркина.

Все тот же шолоховский язык будет пленять читателей "Поднятой целины" все тем же - на неуловимой грани изящества и простоты - слиянием его с живой речью героев, как и органичным слиянием их с донской природой, оживающей под пером автора в непринужденном сочетании красок, запахов, звуков. Кому еще так дано и увидеть, и почувствовать, и услышать их?! Родная донская природа навсегда останется у Шолохова одним из самых главных и близких ему героев. Еще раз всмотримся и вслушаемся: "Обочь дороги - могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника, угрюмо никнут к земле бурые космы татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно тусклые, выцветшие от солнца и непогоды, они простирают над древней, выветрившейся почвой свои волокнистые былинки, даже весною, среди ликующего цветения разнотравья, выглядят старчески-уныло, отжившие, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь, весь одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу.

Летом, вечерними зорями, на вершину его слетает из подоблачья степной беркут. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить изогнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. Как камень-самородок, недвижный и изжелта- бурый, беркут отдохнет перед вечерней ловитвой и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь.

Куда унесут его знобящие осенние ветры? В голубые предгорья Кавказа? В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан?"

Это она, все той же "казачьей нержавеющей кровью политая" земля, только теперь уже не Григорий Мелехов, а Макар Нагульнов припадает к ней грудью в трудный час жизни.

Все флаги в гости... Делегация ГДР в Вешенской

И вновь, как между "Донскими рассказами" и "Тихим Доном", идейно-эстетическая связь "Поднятой целины" с "Тихим Доном" была столь несомненна, а воздействие ее на умы и сердца миллионов читателей в нашей стране и за ее пределами так велико, что и автор и его герои стали как бы смешиваться с живыми героями коллективизации, перепахивающими единоличные межи в донской степи, и вскоре уже не понять было, где начинается литература, а где кончается жизнь, они шли "стремя в стремя". Литература становилась частью той самой жизни, которая мощным потоком пролилась в ее строчки. Не с тех ли пор с такой силой и выразилась та особенность нашей советской литературы, ее исключительная неповторимость, когда жизнь героев художественных произведений стала так смыкаться с жизнью реально существующих людей. С седла, из борозды, из цеха, из окопа они сходили на страницы книг, чтобы тут же вернуться с их страниц в седло, в борозду, к станку и в окоп. Вновь и вновь на этом ловлю себя, вижу ли перед собой стремя Дона,слышу ли, как песня вечером стелется по его воде по-над хуторскими садами, поднимусь ли по балке в степь, откуда так сразу и распахнется взору Задонье. Всхлипнет ли на воде весло, взорвутся ли смехом женщины, состригающие секаторами гроздья с виноградных лоз, натянет ли издалека знакомый рокоток ростсельмашевских шестеренок, выйдешь ли к полю "мироновки" или на ночной ток. Не та уж она, с тех пор как метался по ней Григорий Мелехов, а потом расставались под ее небом с жизнью Давыдов с Нагульновым, и - все та же, шолоховская, степь.

Но незавершенный замысел "Тихого Дона" все это время неотвратимо парил над ним, все шире простирая свои крылья. Молниями разразившейся над степью новой грозы все ярче озаряло его. Два великих замысла о судьбах донского казачества и всего русского крестьянства на революционных переломах истории шли рядом и теснили друг друга, как два коня, сдвигаясь и опережая один другого. И вновь наступит тот день, когда Шолохов, повинуясь природе своего таланта, мужающего под гул времени, перебросится из седла "Поднятой целины" в седло "Тихого Дона", как однажды - и тоже без всякой передышки - уже перебрасывался в его седло из седла "Донских рассказов". Снова и возвращаясь в прошлое, и вырываясь далеко вперед, на высоты эстетического и философского постижения судьбы личности и судьбы народа. Да, в самой природе его таланта было заложено по бегу эпохи сверять бег своего коня: "стремя в стремя". И отвечая ему взаимностью, она распахивалась ему навстречу. Даль "Тихого Дона" вдруг стремительно приблизилась к нему со своей вспышкой в финале, заставившей содрогнуться от скорби и восторга сердца миллионов читателей во всем мире.

Того казака, у которого молодой Шолохов, бывало, засиживался больше всего по ночам, давно уже не было в живых, но и главный герой "Тихого Дона" Григорий Мелехов давно перерос "послужной список" этого "турка", и остались еще другие служивые казаки с их неистощимыми историями, исповедями и, конечно же, с властно берущими в плен песнями, в которые Шолохов, слушая их, незаметно для себя научился вплетать и свой голос. Однажды - тому уже больше двадцати лет - и мне довелось услышать его, когда, объехав цимлянскую впадину с укрощенным в ней плотиной Доном и очутившись под вечер в домике на берегу нового степного моря, он вдруг коротко взглянул на своего водителя: "Тимоша!.." и тот, сразу же поняв его, запел: "Ой, да ты подуй, подуй, ветер низовый...", а он стал вторить ему, полуопустив голову. У меня дед был певчим в Новочеркасском казачьем хоре и отец с матерью до конца жизни не разлучались с донской песней, но тут вдруг я впервые услышал и увидел, как поющий ее сам превратился в песню, забыв обо всем остальном, целиком ей отдаваясь. Одна половина лица его оставалась в тени, а на другую падал отблеск большой донской воды, усмиренной плотиной. И вдруг, глянув в ту сторону, Шолохов с отмашкой оборвал песню.

Не осталось ни одной казачьей песни, которой не сберегла бы его память с голосов станичных песенников, еще и поныне расстилающих по вечернему Дону величавую летопись жизни своих предков. И никогда не забыть, как с особенной - грозной - тоской певшие их у коновязей в 1942 году в предгорьях Кавказа казаки донского кавкорпуса, вдруг, заспорив между собой, как правильнее петь ту или иную песню, бросались сверять ее слова с "Тихим Доном", с книжками которого они не расставались и на фронте.

А недавно лишний раз напомнило мне, какое место казачья песня занимала всегда в жизни автора "Тихого Дона", когда в день "золотой свадьбы" в семье у Шолоховых вышли во главу стола все четверо взрослых детей Михаила Александровича и Марии Петровны: Светлана, Александр, Мария, Михаил и запели все ту же "А из-за леса, леса копья мечей, едет сотня казаков-усачей" совсем так, как ее и в нашем казачьем хуторе в дни новых и старых праздников поют. Только от отца и матери они могли эту чисто донскую манеру пения перенять. Наклонив голову, строго слушал их отец, и кто знает, какие при этом бури проносились под его высоким, как будто скульптором вылепленным лбом, только синяя жилка набухала у виска. А рядом с ним сидела и, полуобернув лицо к детям, слушала песню та, с Аксиньиными глазами, которая тоже сопутствовала ему всю жизнь, как степная песня.

Хорошо поет ансамбль донских казаков

Между началом работы Шолохова над "Тихим Доном" и его возвращением к роману семь лет пройдет. Еще раз вспомним, что в это семилетие уложилась и первая книга "Поднятой целины", даль которой, судя по всему, просматривалась ее автором сквозь "магический кристалл" первоначального замысла тоже далеко не сразу. Судя хотя бы по тому, что при первой публикации ее вообще было поставлено только "конец", а не "конец первой книги". Правда, о том, что это может быть конец только первой книги, автор ее проговорился в самой последней строке: "Старое начиналось сызнова", "Старое" - не только для ввергнутых в бурные страсти тридцатых годов героев "Поднятой целины", но и для ее автора, все больше предчувствующего, что ему не миновать сызнова вернуться к этим героям. Но конкретно-образное видение этого возвращения придет к нему позднее, тогда как герои "Тихого Дона" опять нахлынули и обступили толпой, и он, казалось бы, безраздельно властвующий над ними, опять очутился в их власти. По все тем же законам творчества, оплодотворяемого жизнью, а не ремесленного производства говорящих кукол, заводимых ключиками умозрительных замыслов.

И еще семь лет пройдет между началом и окончанием работы Шолохова над четвертой книгой "Тихого Дона". Но что это были за семь лет, сколько они вобрали в себя, дали ему и взяли у него, потребовали нравственных и физических сил! Может быть, не столько даже для того, чтобы в часы ночного уединения на своем станичном крутобережье "побороться" за Григория Мелехова, сколько для того, чтобы побороться за жизнь и честь героев коллективизации на Дону, таких, как те же вешенские партийные, советские, земельные работники Луговой, Логачев, Лимарев, Красюков, или за своих товарищей по перу, таких, как известный писатель Алексей Бибик (ему теперь 97 лет, он на станции Минеральные Воды живет). В обстановке начала и конца тридцатых годов Шолохов, полностью разделявший курс своей партии на коллективизацию сельского хозяйства, поднимает свой голос против тех перегибов в практике колхозного строительства, которые несовместимы были с этим курсом. Когда надо было, до ЦК доходил - и там поддерживали его. Здесь, думаю, не меньшую, чем уже опубликованные три книги "Тихого Дона", если не большую роль сыграла в те дни первая книга "Поднятой целины", которую сразу же приняли на вооружение партия, весь народ. Больше того, что сделал тогда Шолохов, никто не сделал, - и об этом должны знать. Куда как смело заявлять о своей "смелости" после того, как партия уже бесповоротно осудила нарушения революционной законности, но Шолохов никогда - ни до этого, ни после - в смелость не играл. Если надо было, он просто заступался за честных людей.

Теперь, с идейно-художественных высот, достигнутых в первой книге "Поднятой целины", он яснее увидит и ту высоту, на которую ему еще предстояло подняться со своими героями в четвертой книге "Тихого Дона". С теми же самыми людьми, которые совсем недавно вернулись к мирному труду пахарей с полей сражений гражданской войны, он горячей бороздой коллективизации прошел, и за это время ему дано было еще глубже заглянуть в их сердца и в те годы, когда не за плугом брели они, с жадностью вдыхая запах родимой земли, а с винтовками и с шашками метались по этой земле, поливая ее своей и чужой кровью. Из казачьего, начала тридцатых годов, хутора Гремячий Лог он с еще большей, чем прежде, зоркостью на казачий, начала двадцатых годов, хутор Татарский взглянет, проницая сквозное действие своей генеральной темы. Всё -от истоков до устья - русло ее с бушующей рекой народной жизни. Ему ли было не знать, в какие суровые формы выливалась борьба за землю и власть на Дону. Какого-нибудь "серединного", третьего пути в этой борьбе двух враждующих лагерей не могло быть: или - или. Но и все это не так-то просто было, если между берегами двух непримиримых классовых начал шарахалась из стороны в сторону не какая-нибудь горстка людей, а немалая часть трудового казачества. И отравленная сословными предрассудками; и натравливаемая генералами красновыми-фицхалауровыми на "лапотную совдепию"; и подогреваемая теми перегибами, к которым приложили на Дону свою руку "леваки", огульно причислявшие всех казаков к белому стану. В том-то и будет бессмертие могучего организма?

"Тихого Дона", что автор его, ничего не отслоив и не изъяв из огнедышащей, кровоточащей действительности тех лет, с бесстрашной правдивостью от начала до конца свою эпическую песню-поэму споет. И не из хутора ли Гремячий Лог начала тридцатых годов он, оглянувшись, с такой яркостью увидит хутор Татарский начала двадцатых годов с тем сверкающим под холодным солнцем днем, когда Григорий Мелехов, перейдя по донскому мартовскому льду на родной берег, поднимет на руки своего сына.

Нет, все не так-то просто было, если в "Поднятой целине" даже и Хопров, которого Островнов держит, как ему кажется, на надежном крючке, припугивая его прошлой службой в карательном отряде, вдруг восстает в решающий момент: "Я против власти не подымаюсь и другим не посоветую. И ты, Яков Лукич, занапрасну народ подбиваешь на такие шутки. Офицер, какой у тебя ночевал, он чужой, темный человек. Он намутит воду - ив сторону, а нам опять расхлебывать. В эту войну они нас пихнули супротив Советской власти, казакам понашили лычки на погоны, понапекли из них скороспелых офицеров, а сами в тылы подались, в штабы, с тонконогими барышнями гулять... Помнишь, дело коснулось расплаты, кто за общие грехи платил?" Если прозревает, хоть и с запозданием - в 1930 году - Хопров, который когда-то в карательном отряде служил, то у Григория Мелехова это прозрение должно было наступить гораздо раньше. С его задатками и качествами неизмеримо более яркой, незаурядной личности. С его непреодолимым отвращением к войне, в которую и казачью "говядинку" вместе с массой другой, одетой в серые шинели "говядинки" ввергнул царизм в августе 1914 года. С явной тягой к революционеру из рабочих Гаранже и к революционеру из казаков Подтелкову и с явно тяготившей Григория ношей командира повстанческой дивизии, которую он с облегчением сбрасывает со своих плеч, все время до этого чувствуя себя среди других офицеров "белой вороной". Разве не угрожает он своему начальнику штаба Копылову перейти к красным - и разве не выполняет потом свою угрозу?! Да, немало накопилось в его послужном списке и такого, что может быть поставлено ему в вину: и обманывался, и жестоко оступался, болтаясь, по собственному признанию, как навоз в проруби. Но автор "Тихого Дона" не зачерпывает одним бреднем генеральско-атаманскую верхушку и тех казаков, которые, скрестив было свои шашки с красноармейскими клинками, потом решительно перешли на сторону бойцов за Советскую власть, искупая свои прошлые грехи перед нею. "Вместе с ним в Новороссийском поступили в Конную армию товарища Буденного, в Четырнадцатую дивизию. Принял наш Григорий Пантелевич сотню, то бишь эскадрон, я, конешно, при нем состою...", - сообщает Аксинье вернувшийся с польского фронта по ранению Прохор Зыков, не без гордости за своего бывшего командира: "Переменился он, как в Красную армию заступил, веселый из себя стал, гладкий, как мерин".

"- Что ж он, может, в отпуск... - заикнулась было Аксинья.

- И думать не моги! - отрезал Прохор. - Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи замолю".

Семейная фотография. 1941 г. (накануне Отечественной войны)

И можно ли сомневаться, что, если бы не последний крутой разговор с Михаилом Кошевым, не оказалось бы в послужном списке у Григория и последней, до крайности нелепой, ошибки - службы в банде Фомина, где он снова чувствует себя чужим человеком. С каким наслаждением он, бежав из банды, топит потом в проруби свою винтовку и патроны, пересчитав их перед этим все до единого, как бы подводя окончательный итог всем былым заблуждениям: "Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью". С какой жадностью твердит, подняв на руки Мишатку: "Сынок... сынок". И сколько надежды в его словах, хотя, казалось бы, это и "было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром". Но это же и его будущее, его сын, которого еще нужно взрастить, поставить на ноги и уберечь от тех ошибок, от которых не сумел уберечься его горемычный отец.

Нет, еще задолго до того, как выплеснул в лицо Островнову свою ненависть казак Никита Хопров, начнет прозревать казак Григорий Мелехов - и это со все большей ясностью виделось автору "Тихого Дона" по мере того, как он, прослеживая путь своего героя, возвращается с ним в хутор Татарский. И каким бы извилистым ни был этот путь Григория, "правится" он все туда же, куда "правилась" тогда и вся масса трудового казачества, - к берегу Советской власти.

Но, может быть, самым поразительным будет все возрастающая сила воздействия романа "Тихий Дон" на умы и сердца людей во всех уголках планеты, исходящая из неповторимости открытия его автором в художественных образах и картинах одного из самых жгучих явлений современности, которую в критике и в литературоведении мелеховщиной назовут. И от этого еще больше забеспокоятся в своих порастающих бурьяном забвения лежбищах снедаемые ненавистью и завистью к автору "Тихого Дона". Чем дальше, как привороженные, будут сопутствовать они своими взорами его литературным героям, тем все больше убеждаться будут, как, завершая "Тихий Дон", его автор все ближе подводит своих читателей к тому выводу, что Григорий Мелехов и, казалось бы, производное от него явление "мелеховщина" далеко не равнозначны. Больше того, в определенных конкретно-исторических условиях они могут и отрываться друг от друга и вступать в противоречие друг с другом.

И снова все это неотторжимо будет на страницах "Тихого Дона" от того, что искал и находил для себя его автор на страницах у Ленина, призывавшего прежде всего видеть классовую природу борьбы, полыхавшей на просторах казачьего края. Надо было обладать чуткостью Ленина, чтобы своевременно улавливать все изменения и сдвиги в среде казачества в русле все более резкого размежевания классовых интересов. Рушился, разламывался на части "казачий мрамор" сословности, и никакими прослойками патриархальных традиций, кастовых привилегий уже не спаять было его. Белая крошка выдавливалась жерновами борьбы из массы трудового казачества как явно чужеродная ей, насильственно внедренная царизмом, и этот донской "мрамор" все больше приобретал пурпурный оттенок. Все эти сдвиги и новые оттенки со свойственной ему зоркостью улавливал Ленин, призывая органы Советской власти на Дону извлекать из них практические уроки. Гул процессов в глубинных недрах казачества доходил до его слуха, настораживая и вселяя надежды. Если и задолго до революции он прислушивался к этому гулу, то теперь с неотступным вниманием отмечал все малейшие перемены в объятых пожаром степях Дона, вскрывая классовую природу событий, озабоченный необходимостью скорейшего привлечения на сторону Советской власти трудового донского крестьянства.

Не забудем, однако, что возвращается Шолохов к "Тихому Дону" в те самые дни, когда только что вернулся в свою боковушку в хутор Гремячий Лог и есаул Половцев: "Старое начиналось сызнова". Не по "вине" ли того же автора "Тихого Дона" и "Поднятой целины" уже привыкли мы, что факты и явления жизни и литературы стали настолько переплетаться, что иногда уже и невозможно понять было, где кончается одно, а где начинается другое. В то время, когда Шолохов в станице Вешенской завершает "Тихий Дон", поблизости отлеживаются в боковушках в ожидании своего часа те, кто уже безошибочно узнал себя в половцевых и островновых. Все более наливаясь злобой и к тому, кто, заглядывая под их нахлобученные башлыки, звал читателей посмотреть, какого "волчьего склада" лбы скрываются под ними. Лишь на запах войны выползут они, в надежде теперь сразу же решить все нерешенные "задачи" свои, заодно смахнув с лица земли вместе со всем советским и советскую культуру. Вместе с Шолоховым и ему подобными из "оруженосцев" ее. В полицаи, старосты, бургомистры "подадутся" эти обитатели волчьих буераков, и страшную книгу их злодеяний до сих пор строка по строке расшифровывает наш народ: матери, вдовы и сироты не вернувшихся с войны солдат, советских подпольщиков, партизан. По лютости своей подручные оккупантов старались превзойти своих хозяев, выслуживаясь перед ними. В то время как весь наш народ, поднявшись на защиту родины, ушел на фронт.

На охоте

Добровольно ушел вместе со всеми на фронт и всемирно известный автор только что завершенного романа "Тихий Дон", а теперь военный корреспондент?

"Красной звезды" и "Правды". Как ушли на фронт и его товарищи по перу, вся наша боевая советская литература ушла. И вот уже над полем великой битвы залпом "катюш" раскатился рассказ Шолохова "Наука ненависти", опубликованный в "Правде" 22 июня 1942 года, через год после нападения Гитлера на нашу страну. К тому времени, говорит герой этого рассказа лейтенант Герасимов, советские люди уже "...и воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить... Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком; знаете, как это говорится: "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань",- а вот у нас они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю,- закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой". Но это после боя и среди своих, а в бою: "Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот.- Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку; силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает... Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, это страшно!"

А как же может быть иначе, если в бою со смертельным врагом твоей родины, а значит и с твоим личным врагом, третьего не дано: или - или. Как и в том бою, который с кончиков штыков может переместиться на кончики перьев.

По властному же велению сердца немедленно принять участие во всенародном отпоре врагу начат был Шолоховым в те дни и роман "Они сражались за Родину", который глава за главой публиковала "Правда". Ни одна газета с главами этого романа, которыми зачитывались в окопах, в землянках, в госпиталях, не пошла на солдатские самокрутки. И снова судьба автора романа "Они сражались за Родину" и рассказа "Наука ненависти" переплетется с судьбой его героев. На этот раз тема мефисто, омрачающая лазоревое стремя жизни и судьбы героев книг Шолохова, ворвется и в жизнь их автора на крыльях фашистского "коршуна", который налетит на станицу Вешенскую летом 1942 года. Бывают такие совпадения: в июне появится в "Правде" рассказ Шолохова "Наука ненависти", а в июле появятся в вешенском небе фашистские самолеты. Одним из "военных" объектов, на которые они сбросят бомбы, будет дом Шолохова. Одной из первых жертв этой бомбардировки будет его мать Анастасия Даниловна.

Но и после войны, чем все более широкой волной "Тихий Дон" вместе с другими произведениями советской литературы вливаться будет в океан мировой культуры, все явственнее окрашивая ее стремя в лазоревый цвет, тем все чаще будут прицеливаться к Шолохову из порастающих волчьим бурьяном забвения дальних - и ближних - буераков. Вот уже он и в ряды нобелевских лауреатов - и не за какие-нибудь иные, а за действительные литературные заслуги - ворвался со своим "Тихим Доном". Да еще и в открытую заявил на торжественной церемонии в Стокгольме, что "реализм, который мы называем социалистическим", не приемлет "ни созерцательности, ни ухода от действительности". Корреспондент американского агентства Ассошиэйтед Пресс сообщит 10 декабря 1965 года: "Советский писатель, выступая на грандиозном торжественном банкете в ратуше Стокгольма, заявил, что он принимает эту награду как представитель многочисленного отряда писателей Советского Союза.

Он добавил, что высшая честь для писателя - это "служить своим пером трудовому народу".

И 11 декабря корреспондент того же агентства передаст из Стокгольма еще одну подробность: "Король, который ростом более чем на голову выше этого седого казака, кивнул в знак приветствия головой и обратился к нему по-английски. 60-летний русский - член Верховного Совета и преданный коммунист - стоял не шелохнувшись, смотрел королю прямо в глаза и не сделал никакого поклона". Корреспондент добавит: "Но казаки не кланяются. Они никогда не делали этого и перед царями".

Михаил Александрович и Мария Петровна Шолоховы. Станица Вешенская, берег Дона